Un pamphlet satirico dell’Inghilterra del Seicento ha dato vita al più antico racconto di “crop circles” della storia. Ma dietro la leggenda si nasconde una critica sociale che attraversa i secoli

È una notte d’agosto del 1678 nell’Hertfordshire, contea inglese a nord di Londra. Un campo di avena dorata ondeggia sotto la brezza notturna, quando improvvisamente si illumina di una luce soprannaturale, come avvolto dalle fiamme dell’inferno. All’alba, dove prima crescevano spighe rigogliose, appare un disegno perfetto: cerchi concentrici tagliati con una precisione impossibile per una mano umana. È l’opera del Diavolo Mietitore, il Moving Devil, che quella notte ha deciso di intervenire in una disputa tra un ricco proprietario terriero e un umile contadino.

Questa storia, narrata in un piccolo pamphlet di cinque pagine scritto in inglese arcaico, rappresenta per molti appassionati di misteri il primo cerchio nel grano mai documentato nella storia. Un precedente di oltre tre secoli rispetto al fenomeno moderno dei “crop circles” che esplose negli anni Ottanta del Novecento, alimentando teorie su visitatori extraterrestri e forze soprannaturali.

Ma cosa si nasconde davvero dietro questo antico racconto? È il resoconto di un fatto realmente accaduto o piuttosto una sofisticata allegoria sociale mascherata da leggenda diabolica?

L’Inghilterra del 1678: un Paese in trasformazione

Per comprendere il vero significato del Diavolo Mietitore, dobbiamo immergerci nell’Inghilterra della seconda metà del Seicento. Il Paese sta attraversando profondi cambiamenti sociali ed economici. L’agricoltura tradizionale, basata su rapporti feudali e di buon vicinato, comincia a cedere il passo a logiche più commerciali e spietate. I piccoli proprietari e i contadini si trovano sempre più schiacciati dalle pretese dei grandi latifondisti, in un’epoca in cui il denaro inizia a prevalere sui legami umani.

È in questo contesto che nasce il racconto del Moving Devil, pubblicato il 22 agosto 1678. L’anonimo autore sceglie la forma del pamphlet, un genere letterario molto diffuso nell’Inghilterra del tempo, utilizzato spesso per veicolare critiche sociali e politiche attraverso storie apparentemente fantastiche o religiose.

La disputa che scatenò l’inferno

La storia raccontata nel pamphlet è apparentemente semplice ma carica di significati simbolici. Un ricco agricoltore deve raccogliere l’avena del suo campo e ha bisogno di un mietitore. Si presenta un povero contadino, disposto a svolgere il lavoro durissimo della mietitura manuale. L’uomo chiede una paga leggermente superiore alla media, probabilmente consapevole della qualità del proprio lavoro e della fatica che comporta.

La reazione del proprietario terriero è emblematica dell’avidità che l’autore vuole denunciare: non solo rifiuta la richiesta ma propone addirittura di pagare meno degli altri lavoratori. Il povero contadino, probabilmente spinto dal bisogno e dalla disperazione, accetta di ridimensionare le proprie pretese. Ma anche questo non basta a placare l’avarizia del ricco agricoltore.

Esasperato e indispettito da quella che percepisce come un’insolenza, l’uomo pronuncia le parole che cambieranno per sempre il destino del suo campo: “Che il diavolo stesso falci la mia avena!” Una maledizione lanciata nella foga del momento, senza pensare alle possibili conseguenze.

La notte del prodigio diabolico

Quello che accade durante la notte seguente trasforma una volgare disputa di lavoro in una leggenda destinata ad attraversare i secoli. Il campo si illumina di una luce soprannaturale, così intensa da sembrare un incendio. Gli abitanti del villaggio vedono le fiamme danzare tra le spighe, ma nessuno osa avvicinarsi a quello spettacolo inquietante.

Con il sorgere del sole, si rivela il vero miracolo – o meglio, il vero castigo divino. L’avena non è bruciata, come ci si sarebbe aspettati vedendo quelle fiamme nella notte. Al contrario, è stata mietuta con una precisione assoluta, formando cerchi concentrici di una perfezione geometrica mai vista prima.

Il disegno è così perfetto, così al di là delle capacità umane, che non può essere che opera del diavolo in persona. Satana ha raccolto la sfida lanciata dall’agricoltore avaro, mietendo personalmente il campo per dimostrare le proprie abilità soprannaturali.

La paura dell’agricoltore e il significato allegorico

Di fronte a quello spettacolo terrificante, l’agricoltore è sopraffatto dal terrore. Non osa nemmeno raccogliere l’avena che il diavolo ha mietuto per lui, temendo di attirare su di sé ulteriori maledizioni. Il campo rimane così abbandonato, testimonianza eterna della punizione divina che colpisce chi antepone l’avidità alla giustizia sociale.

È proprio in questo finale che si rivela il vero messaggio del racconto. L’autore del pamphlet non sta descrivendo un evento soprannaturale ma sta utilizzando la metafora diabolica per criticare un sistema economico sempre più disumano. Il diavolo rappresenta la giustizia divina che interviene a punire l’avido ricco, incapace di riconoscere il giusto valore del lavoro altrui.

La scelta dell’avena non è casuale: questo cereale rappresenta il sostentamento delle classi più povere, il pane quotidiano di chi vive del proprio lavoro manuale. Negargli una giusta ricompensa equivale a condannarlo alla fame, un peccato così grave da richiedere l’intervento diretto delle forze soprannaturali.

L’arte della satira sociale nel Seicento

Il pamphlet del Diavolo Mietitore si inserisce perfettamente nella tradizione satirica inglese del Seicento. Gli autori dell’epoca utilizzavano spesso storie fantastiche, leggende popolari o racconti religiosi per veicolare critiche sociali e politiche che sarebbe stato pericoloso esprimere in forma diretta.

La figura del diavolo, in particolare, era un espediente narrativo molto efficace. Da un lato permetteva di catturare l’attenzione del pubblico con elementi soprannaturali e terrorifici. Dall’altro, offriva la possibilità di rovesciare ironicamente i ruoli: il diavolo diventa strumento di giustizia, mentre il vero male è rappresentato dall’avidità umana.

Questa interpretazione allegorica è confermata dall’iconografia cristiana dell’epoca, in cui gli incontri demoniaci avvenivano spesso all’interno di cerchi magici. L’autore utilizza questo simbolismo per rafforzare l’idea di un intervento soprannaturale, pur mantenendo il focus sulla critica sociale.

Le differenze con i moderni crop circles

Quando negli anni Ottanta del Novecento esplose il fenomeno dei cerchi nel grano moderni, alcuni ricercatori tornarono a esaminare il racconto del 1678, vedendovi il primo esempio documentato di “crop circles”. Questa interpretazione, però, presenta diverse incongruenze che la rendono poco credibile.

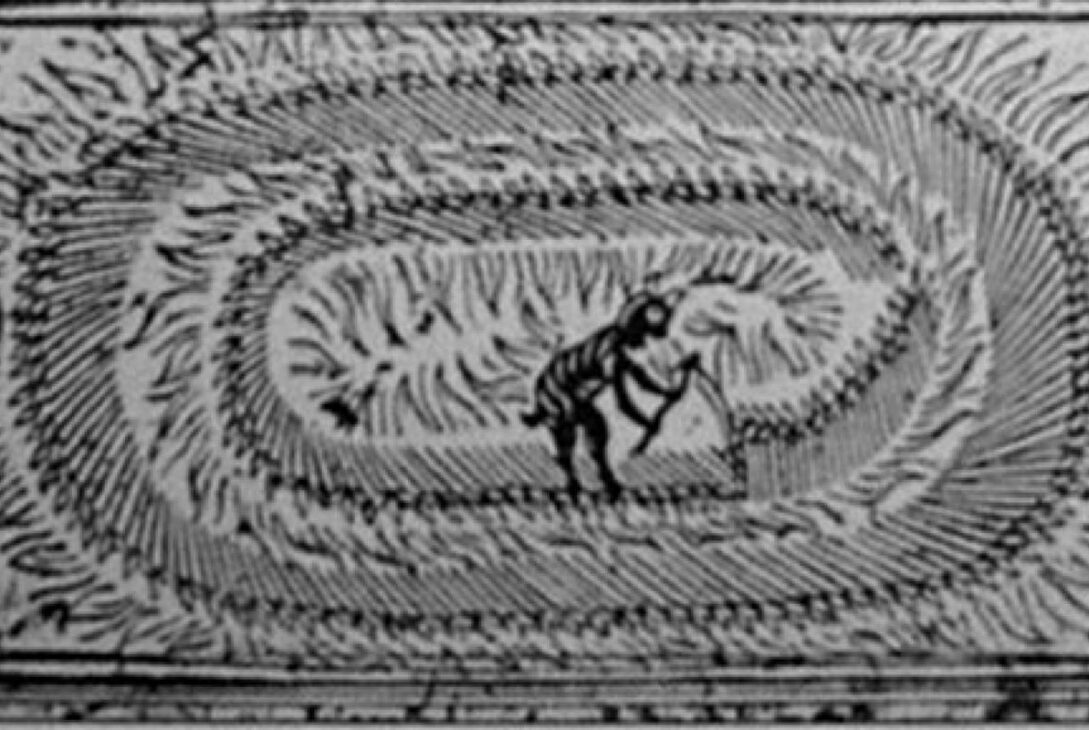

La differenza più evidente riguarda la tecnica utilizzata. Nel racconto del Diavolo Mietitore si parla chiaramente di avena “tagliata” (cut), non “appiattita” come accade nei crop circles moderni. L’illustrazione che accompagna il pamphlet mostra infatti Satana che impugna una falce tradizionale, strumento utilizzato per mietere le colture, non per schiacciarle al suolo.

Questa differenza non è marginale: rivela che l’autore descrive un’operazione di mietitura, seppur soprannaturale, non il tipo di fenomeno associato ai crop circles contemporanei. Il diavolo non crea misteriose formazioni geometriche schiacciando le piante ma semplicemente raccoglie il raccolto con abilità sovrumana.

L’elemento del fuoco e le interpretazioni ufologiche

Un altro aspetto che distingue nettamente il racconto del 1678 dalle moderne teorie sui cerchi nel grano riguarda la presenza del fuoco. Nel pamphlet si descrive esplicitamente un campo che sembra bruciare durante la notte, illuminato da fiamme soprannaturali.

Alcuni sostenitori delle teorie ufologiche hanno tentato di reinterpretare questo elemento come la descrizione di luci emesse da velivoli extraterrestri. Tuttavia, questa spiegazione non regge all’analisi del testo originale, che parla chiaramente di “fiamme” e di un campo che “sembrava bruciare”, non di semplici luci misteriose.

L’elemento igneo è invece coerente con l’iconografia religiosa del tempo, in cui il diavolo è tradizionalmente associato al fuoco infernale. L’autore utilizza questo simbolismo per sottolineare la natura demoniaca dell’intervento, rafforzando il messaggio allegorico del racconto.

La tradizione orale e l’evoluzione della leggenda

Come spesso accade con le leggende popolari, il racconto del Diavolo Mietitore ha subito nel tempo diverse trasformazioni attraverso la tradizione orale. Versioni successive hanno enfatizzato gli aspetti soprannaturali, perdendo gradualmente il messaggio sociale originario.

Questa evoluzione ha contribuito a creare confusione sull’interpretazione del testo, permettendo a ricercatori moderni di proiettare su di esso teorie contemporanee sui fenomeni inspiegabili. La perdita del contesto storico e sociale ha trasformato una sofisticata satira sociale in una semplice storia di mistero.

Il contesto religioso e superstizioso del Seicento

Per comprendere appieno l’impatto che il racconto del Diavolo Mietitore ebbe sui contemporanei, è necessario immergersi nella mentalità religiosa del Seicento inglese. L’Inghilterra di quegli anni era ancora profondamente permeata da credenze superstiziose e da una visione del mondo in cui il soprannaturale faceva parte della quotidianità.

La presenza del diavolo nella vita terrena non era percepita come una possibilità remota ma come una minaccia concreta e costante. I processi per stregoneria erano ancora frequenti, e le comunità rurali vivevano nel terrore di maledizioni e interventi demoniaci. In questo contesto, un racconto come quello del Moving Devil non suonava fantasioso ma terribilmente plausibile.

L’autore del pamphlet sfrutta sapientemente questa atmosfera di paura e suggestione. Sa che i suoi lettori sono pronti a credere in manifestazioni diaboliche, specialmente quando queste sembrano punire comportamenti moralmente riprovevoli.

Il genius loci dell’Hertfordshire, con le sue brughiere nebbiose e i suoi antichi villaggi, forniva lo sfondo perfetto per una storia di questo tipo.

La tecnica narrativa e l’arte della persuasione

L’analisi stilistica del pamphlet rivela una costruzione narrativa molto sofisticata. L’autore utilizza diversi espedienti per rendere credibile la sua storia e massimizzare l’impatto emotivo sui lettori.

Innanzitutto, il racconto è ambientato in un luogo e in un tempo specifici: l’Hertfordshire del 1678. Questa precisione geografica e cronologica conferisce verosimiglianza alla narrazione, facendola apparire come il resoconto di un fatto realmente accaduto piuttosto che come un’invenzione letteraria.

In secondo luogo, la progressione drammatica è calibrata con maestria. Si parte da una situazione quotidiana e credibile – la negoziazione tra un proprietario e un lavoratore – per arrivare gradualmente al climax soprannaturale. Questo crescendo narrativo permette al lettore di essere trascinato nella storia senza accorgersi del passaggio dal realistico al fantastico.

L’uso del discorso diretto nelle parti cruciali del racconto aumenta ulteriormente il coinvolgimento emotivo. Le parole dell’agricoltore avaro – “che il diavolo stesso dovrebbe falciare la mia avena” – risuonano con particolare forza perché presentate come citazione letterale, non come parafrasi dell’autore.

L’iconografia del diavolo mietitore nella cultura popolare

L’immagine di Satana con la falce, rappresentata nell’illustrazione che accompagna il pamphlet, attinge a una ricca tradizione iconografica che affonda le radici nella cultura popolare medievale. Il diavolo mietitore non è solo il demonio che raccoglie anime dannate, ma anche una figura che simboleggia l’inevitabilità della morte e del giudizio divino.

Questa rappresentazione si sovrappone e si confonde con l’immagine della Morte stessa, spesso raffigurata come uno scheletro con la falce. L’autore del pamphlet gioca deliberatamente su questa ambiguità simbolica, creando una figura che è insieme punitore divino e memento mori per i lettori avari.

La scelta della falce come strumento è particolarmente significativa. Non si tratta di un’arma di guerra o di tortura, ma di un attrezzo agricolo, legato al mondo del lavoro e della produzione. Questo dettaglio rafforza il messaggio sociale del racconto: il diavolo utilizza gli stessi strumenti dei lavoratori umili, quasi a sottolineare la dignità del lavoro manuale contro l’arroganza dei proprietari.

L’evoluzione del mito nella letteratura successiva

Il successo del Diavolo Mietitore non si esaurì con la pubblicazione del pamphlet originale. Nel corso dei secoli successivi il racconto continuò a circolare nella tradizione orale inglese, subendo progressive trasformazioni che ne amplificarono gli aspetti leggendari a discapito del messaggio sociale originario.

Versioni ottocentesche della storia, raccolte da folkloristi e antropologi, mostrano come il nucleo narrativo si sia gradualmente cristallizzato intorno agli elementi più spettacolari: le fiamme notturne, i cerchi perfetti, la punizione soprannaturale. La critica sociale, più sottile e legata al contesto storico specifico, è andata progressivamente perdendosi.

Questa evoluzione è tipica delle leggende popolari, che tendono a privilegiare gli aspetti più memorabili e universali rispetto a quelli più specifici e contingenti. Il Diavolo Mietitore è diventato così parte del folklore inglese, perdendo la sua natura di pamphlet politico per trasformarsi in una semplice ghost story.

L’influenza del racconto si può rintracciare anche in opere letterarie più tarde. Scrittori come Washington Irving e Nathaniel Hawthorne, maestri del racconto gotico americano, sembrano aver tratto ispirazione da storie come quella del Moving Devil per le loro narrazioni di interventi soprannaturali in comunità rurali.

La dimensione economica del conflitto sociale

Un aspetto spesso trascurato del racconto riguarda la precisa dinamica economica che scatena la disputa. Il contadino non chiede una paga esorbitante, ma solo “leggermente superiore alla media”. Questa precisazione non è casuale: l’autore vuole sottolineare che la richiesta è ragionevole e giustificata dalla qualità del lavoro offerto.

La risposta dell’agricoltore – offrire meno del normale – rivela una mentalità che va oltre la semplice parsimonia. Si tratta di un tentativo deliberato di sfruttare la condizione di necessità del lavoratore, approfittando della sua posizione di debolezza contrattuale.

Questo meccanismo di sfruttamento era tipico dell’economia rurale del Seicento, in cui i grandi proprietari terrieri potevano permettersi di dettare le condizioni grazie al monopolio della terra e alla sovrabbondanza di manodopera. Il pamphlet denuncia proprio questo squilibrio di potere, utilizzando la metafora diabolica per evidenziarne l’ingiustizia intrinseca.

La reazione finale dell’agricoltore – il rifiuto di raccogliere l’avena mietuta dal diavolo – può essere interpretata come la rappresentazione simbolica dell’autodistruzione che deriva dall’avidità eccessiva. Chi non riconosce il valore del lavoro altrui finisce per perdere anche i frutti del proprio sfruttamento.

L’eredità culturale di un racconto senza tempo

Nonostante le reinterpretazioni moderne, il valore del pamphlet del Diavolo Mietitore rimane intatto come documento storico e letterario. Rappresenta una testimonianza preziosa delle tensioni sociali dell’Inghilterra del Seicento e della capacità degli scrittori dell’epoca di utilizzare la letteratura fantastica per veicolare messaggi di critica sociale.

Il racconto ci ricorda che certe dinamiche umane – l’avidità, lo sfruttamento dei più deboli, la tensione tra ricchezza e giustizia – sono costanti nella storia dell’umanità. La metafora del diavolo che interviene a punire l’ingiustizia risuona ancora oggi, in un’epoca in cui le disuguaglianze sociali continuano a essere una questione centrale del dibattito politico.

La lezione metodologica per la ricerca storica

Il caso del Diavolo Mietitore offre anche importanti spunti di riflessione metodologica per chi si occupa di ricerca storica e di debunking. Dimostra quanto sia pericoloso interpretare fonti antiche attraverso le lenti delle conoscenze e delle preoccupazioni contemporanee.

L’errore di chi ha voluto vedere nel pamphlet del 1678 il primo crop circle della storia deriva proprio da questo anacronismo interpretativo. Proiettando sui testi del passato le categorie concettuali del presente, si rischia di perdere completamente il loro significato originario e il loro valore storico autentico.

La corretta metodologia richiede invece un approccio che privilegi il contesto storico, sociale e culturale in cui le fonti sono state prodotte. Solo comprendendo la mentalità, le preoccupazioni e i linguaggi dell’epoca è possibile interpretare correttamente documenti come il pamphlet del Moving Devil.

Oltre il mito: la ricerca della verità storica

L’analisi del Diavolo Mietitore ci insegna l’importanza di contestualizzare storicamente le fonti antiche, evitando di proiettare su di esse interpretazioni anacronistiche. Il racconto del 1678 non è il primo crop circle della storia, ma qualcosa di molto più interessante: un esempio di come l’arte possa utilizzare il fantastico per parlare del reale.

Questa lezione vale anche per l’approccio ai misteri contemporanei. Spesso, dietro fenomeni apparentemente inspiegabili si nascondono dinamiche molto umane: il bisogno di mistero, la ricerca di senso, la volontà di credere in qualcosa di più grande di noi.

Il Diavolo Mietitore continua così a falciare i campi della nostra immaginazione, non più come entità soprannaturale, ma come simbolo immortale della ricerca umana di giustizia e significato. Un promemoria che, a volte, le storie più potenti sono quelle che parlano non di diavoli e prodigi, ma semplicemente della nostra umanità.