Quando l’astronomia diventa filosofia: alla scoperta della struttura più misteriosa del nostro sistema solare

Vi siete mai fermati a guardare il cielo notturno e vi siete mai chiesti dove finisca davvero il nostro sistema solare? Probabilmente, come la maggior parte di noi, avete immaginato Plutone come l’ultima fermata prima del grande vuoto. Ma cosa succederebbe se vi dicessimo che là fuori, avvolta nel silenzio cosmico più profondo, esiste una sfera gigantesca e invisibile che ci abbraccia tutti?

Benvenuti nel mondo della Nube di Oort, una delle strutture più affascinanti e misteriose dell’universo. Non la vedremo mai direttamente, eppure la sua esistenza cambia tutto quello che crediamo di sapere sui confini della nostra casa cosmica.

Il mistero che non si vede

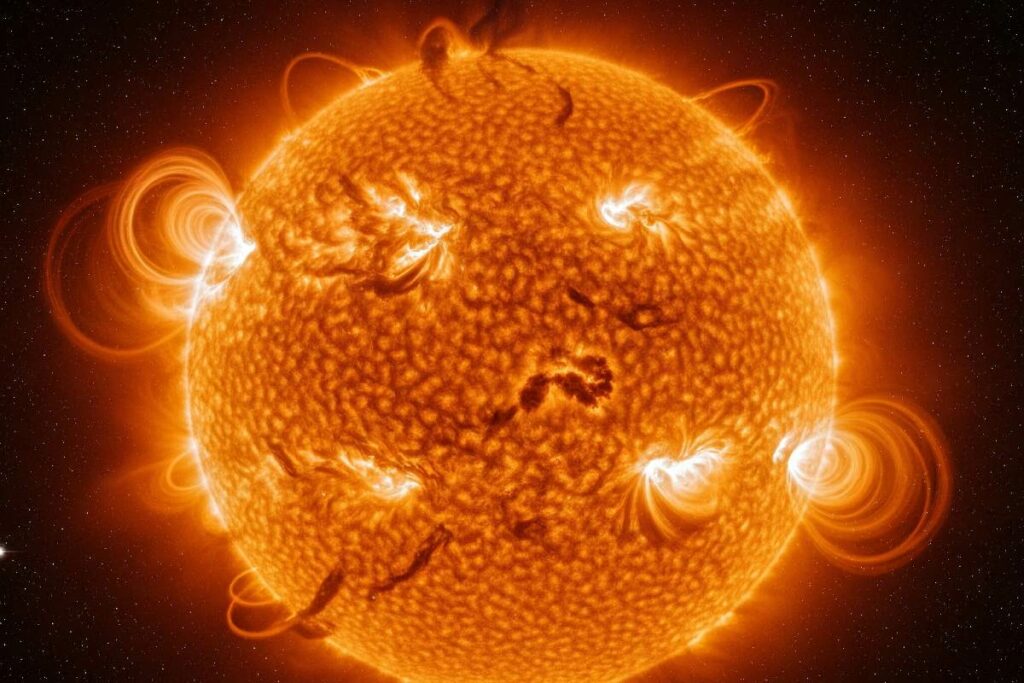

Immaginate una bolla spettrale fatta di trilioni di frammenti ghiacciati, grandi come montagne, che avvolge l’intero sistema solare a una distanza così immensa da sfidare ogni nostra concezione di spazio. La Nube di Oort non è solo lontana – è incomprensibilmente lontana. Mentre Nettuno orbita a circa 30 unità astronomiche dal Sole (una unità astronomica è la distanza Terra-Sole), questa misteriosa struttura si estende fino a 100.000 unità astronomiche.

Per dare un senso a questi numeri: se partissimo oggi con la velocità della sonda Voyager 1 – l’oggetto più veloce mai creato dall’uomo – ci vorrebbero 30.000 anni solo per attraversarla completamente. È come se il nostro sistema solare fosse una casa e la Nube di Oort fosse un giardino così vasto che non riusciremmo mai a vederne i confini.

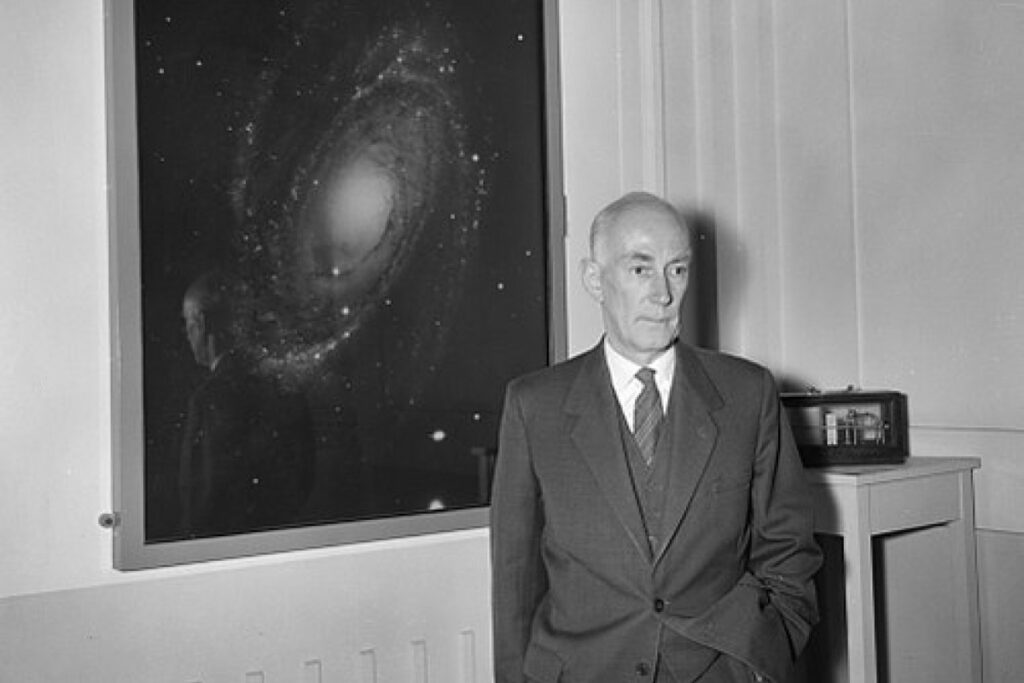

Jan Oort e l’Intuizione geniale

La storia inizia negli anni ’50 con un astronomo olandese di nome Jan Oort, un uomo che osava guardare oltre le certezze del suo tempo. Mentre i suoi colleghi erano impegnati a catalogare pianeti e galassie, Oort si appassionò a un enigma apparentemente minore: da dove venivano le comete a lungo periodo?

Queste comete sono creature misteriose del cosmo. Non seguono le orbite prevedibili delle loro sorelle a breve periodo. Appaiono dal nulla, attraversano il sistema solare su traiettorie caotiche e inclinate e spesso scompaiono per sempre dopo essere state viste una sola volta. Alcune impiegano milioni di anni per completare un’orbita. È come se fossero messaggere di un regno oltre i confini conosciuti.

Oort notò qualcosa di straordinario: nonostante il loro comportamento apparentemente casuale, queste comete condividevano uno schema nascosto. I loro afeli – i punti più distanti delle loro orbite – si raggruppavano tutti attorno alla stessa incredibile distanza: 50.000 unità astronomiche dal Sole.

Ma come si può dimostrare l’esistenza di qualcosa che non è mai stato visto? Oort lo sapeva: la risposta stava nelle tracce, negli effetti gravitazionali, nelle traiettorie che puntavano verso un unico orizzonte invisibile.

Una sfera di ghiaccio e tempo

Secondo la teoria più accreditata, la Nube di Oort è una reliquia della nascita violenta del nostro sistema solare. Circa 4,6 miliardi di anni fa, quando Giove, Saturno, Urano e Nettuno stavano ancora trovando le loro posizioni definitive, le loro immense forze gravitazionali scagliarono in tutte le direzioni i planetesimi rimanenti – quei blocchi primitivi di roccia e ghiaccio che non erano riusciti a diventare pianeti.

Alcuni di questi frammenti fuggirono per sempre nel vuoto dello spazio interstellare. Altri, invece, rimasero intrappolati in orbite così vaste e distorte da formare un guscio sferico attorno a tutto ciò che conosciamo. Questo guscio non ruota su un unico piano come i pianeti, ma avvolge il Sole in tre dimensioni, come per nasconderlo al resto dell’universo.

Il paradosso dell’invisibile reale

Qui entriamo in un territorio che sfiora la filosofia. La Nube di Oort ci pone davanti a una domanda fondamentale: cosa è più reale, ciò che vediamo o ciò che la logica ci impone di accettare?

Molte delle più grandi scoperte scientifiche sono nate inizialmente come fantasmi teorici. I buchi neri sono stati previsti molto prima di essere osservati. La materia oscura, che costituisce l’85% dell’universo, è ancora invisibile, eppure nessuno ne nega l’influenza. Allora perché dovremmo dubitare di una struttura che, pur non mostrandosi mai direttamente, lascia tracce inequivocabili della sua esistenza?

Forse ci troviamo di fronte a una versione cosmica dell’allegoria della caverna di Platone. Come possiamo sapere che il mondo esterno esiste se tutto ciò che conosciamo sono ombre proiettate sulla nostra caverna sensoriale? La Nube di Oort sarebbe allora una di quelle ombre: invisibile ma evidente, silenziosa ma fondamentale.

I messaggeri dell’ignoto

Le comete a lungo periodo sono gli unici testimoni diretti di questa struttura fantasma. Quando una di queste vagabonde ghiacciate appare nei nostri cieli, porta con sé qualcosa di più di vapore acqueo e polvere cosmica: porta la memoria congelata delle origini del sistema solare.

Nel 2019, l’astronomo dilettante Gennadi Borisov scoprì qualcosa di straordinario: la prima cometa interstellare mai osservata nel nostro sistema solare. Borisov (questo il nome che prese) aveva una firma chimica completamente diversa dalle nostre comete, con una concentrazione di monossido di carbonio cinque volte superiore. Era chiaramente una visitatrice da un altro sistema stellare.

Questa scoperta ci ricorda qualcosa di profondo: a volte ciò che rompe gli schemi non viene dall’interno del sistema, ma da qualcuno disposto a guardare oltre. Borisov non fu scoperta dai super-telescopi della NASA ma da un astronomo dilettante che osava cercare dove altri non guardavano.

La danza cosmica del caos e dell’ordine

Ma c’è qualcosa di ancora più affascinante nel comportamento della Nube di Oort. Alcuni scienziati hanno notato pattern strani nella frequenza delle comete che ci raggiungono – simmetrie statistiche che non dovrebbero esistere se la distribuzione fosse puramente casuale.

Questo ha portato a teorie audaci, come l’ipotesi di “Nemesi” – una stella compagna del Sole che ogni 26 milioni di anni disturberebbe la Nube di Oort, scatenando sciami di comete verso il sistema interno e potenzialmente causando le estinzioni di massa sulla Terra. La teoria non è mai stata confermata ma il mistero persiste: qualcosa là fuori riorganizza periodicamente le comete e noi non sappiamo cosa sia.

È possibile che la Nube di Oort non sia solo una conseguenza passiva della formazione planetaria, ma una struttura dinamica che risponde a vibrazioni cosmiche più ampie, campi magnetici galattici, il passaggio di stelle vicine, oscillazioni nel piano della Via Lattea. In questo caso, sarebbe come un gigantesco strumento a corde invisibile che risuona quando viene colpito dalla frequenza giusta.

Oltre l’astronomia: la metafora esistenziale

Mentre esploriamo questa struttura invisibile ai confini del sistema solare, è impossibile non riconoscere che stiamo parlando di qualcosa di più profondo della semplice astronomia. La Nube di Oort diventa una metafora potente della nostra condizione esistenziale.

Viviamo tutti circondati da “nubi di Oort” personali – strutture invisibili di credenze, ricordi dimenticati, traumi, condizionamenti familiari – che influenzano le nostre decisioni senza che ce ne accorgiamo direttamente. Le nostre “comete” sono le emozioni improvvise, i sogni che sembrano provenire dal nulla, gli impulsi che non riusciamo a spiegare razionalmente.

Avete mai notato come certi comportamenti si ripetano nelle famiglie, generazione dopo generazione, come comete che seguono orbite invisibili? La stessa tendenza alla scarsità economica, la stessa paura di sbagliare, la stessa avversione al rischio. Questi pattern non nascono per caso, sono stati modellati da forze passate, da sistemi di credenze che ci avvolgono come una nebbia ancestrale.

Il prezzo della consapevolezza

Accettare l’esistenza della Nube di Oort – sia quella astronomica che quella metaforica – ha un prezzo. Significa riconoscere che le nostre mappe saranno sempre incomplete, che la sicurezza assoluta è una finzione, che esistono forze all’opera nell’universo e dentro di noi i cui effetti sono lenti, sottili ma inevitabili.

Questo può generare disagio intellettuale. Quando accettiamo che esistano strutture reali che non saranno mai viste direttamente, dobbiamo anche accettare che la ragione da sola non raggiungerà mai la totalità dell’esperienza. Ma è proprio da questo disagio che nasce la lucidità.

La bellezza del limite

C’è una bellezza profonda nel fatto che il nostro sistema solare sia delimitato da qualcosa di così sfuggente eppure così fondamentale. La Nube di Oort non è solo un cumulo di detriti ghiacciati, è il simbolo della nostra incapacità di vedere completamente ciò che ci limita e ci definisce.

È un promemoria del fatto che l’assenza di prove non è prova di assenza e che ci sono regioni dell’universo la cui unica testimonianza sono le cicatrici che lasciano su tutto ciò che le circonda.

Ogni volta che una cometa a lungo periodo attraversa i nostri cieli, porta con sé un messaggio silenzioso da questo regno invisibile. È come ricevere una lettera da un continente che non esiste sulle nostre mappe, ma che sappiamo essere reale perché la lettera è arrivata.

Il confine che non è un muro

Forse l’aspetto più rivoluzionario della Nube di Oort è che ridefinisce il concetto stesso di confine. Non è un muro che separa ma una membrana permeabile che connette. Simulazioni recenti suggeriscono che parte del materiale della nube potrebbe essere stato catturato da altri sistemi stellari durante i primi miliardi di anni della galassia.

Questo significa che ci sono frammenti di altre storie in orbita attorno al nostro Sole – ricordi congelati di sistemi che potrebbero non esistere più. La Nube di Oort sarebbe quindi un archivio interstellare, un santuario orbitale di pianeti falliti, sistemi collassati e stelle morenti. Siamo letteralmente circondati dai fossili delle catastrofi cosmiche di altri mondi.

La Nube di Oort termina a circa 100.000 unità astronomiche dal Sole, ma cosa c’è oltre? Lo spazio interstellare, ovviamente, ma questo spazio è tutt’altro che vuoto. È pieno di radiazioni cosmiche, particelle ad alta energia, flussi magnetici e forse anche strutture più esotiche come la materia oscura.

Siamo immersi in un universo in cui la maggior parte della massa è inosservabile, eppure costruiamo le nostre certezze basandoci solo su ciò che è visibile. La Nube di Oort è solo l’esempio più vicino di questa verità sconcertante – un avvertimento cosmico che l’invisibile non ha bisogno di rivelarsi per esistere.

Alla fine, forse la domanda più importante non è “cos’è la Nube di Oort?” ma perché continui a ossessionarci anche senza mostrarsi. La risposta potrebbe risiedere nella struttura stessa del pensiero umano. Abbiamo bisogno di limiti per costruire significato, di margini per definire il centro, di contorni per dare forma al caos.

La Nube di Oort è ciò che ci permette di credere che ci sia una fine del sistema solare, anche se quella fine è un’illusione confortante. È il confine che rende possibile l’idea di casa cosmica, il recinto invisibile che delimita il nostro giardino stellare.

Questo viaggio nella Nube di Oort ci lascia con più domande che risposte e forse è proprio così che deve essere. Ci ricorda che l’universo non è tutto mappato, che esistono ancora misteri che sfidano la nostra comprensione, che l’ignoto continua a respirare ai margini della conoscenza.

Nel silenzio tra le orbite, tra i dati e i dogmi, tra le certezze e le comete, giace forse l’invito più importante che l’universo ci rivolge: ripensare, rivedere, ricominciare. Accettare che la realtà sia più vasta e più sottile di quanto i nostri strumenti possano catturare.

La Nube di Oort non è solo una struttura astronomica – è un ponte verso un modo diverso di vedere, un portale verso la comprensione che l’invisibile non è assenza, ma presenza in attesa di essere riconosciuta. E in quest’attesa, in questo silenzio cosmico gravido di possibilità, forse troviamo non solo i confini del sistema solare ma i confini della nostra stessa immaginazione.

In fondo, tutti abbiamo bisogno di una Nube di Oort nella nostra vita, qualcosa di misterioso e lontano che ci ricordi che c’è sempre qualcosa di più grande là fuori, qualcosa che vale la pena di cercare anche se non lo vedremo mai direttamente. Perché a volte, le cose più importanti sono proprio quelle che non si vedono ma si sentono, che non si toccano ma si riconoscono, che non si dimostrano ma si vivono.

E ogni volta che guardiamo il cielo stellato, possiamo sorridere sapendo che là fuori, nel silenzio più profondo del cosmo, c’è una sfera invisibile che ci abbraccia tutti, testimone silenziosa del fatto che i confini più importanti sono spesso quelli che esistono solo nella nostra immaginazione, e che la casa più grande è quella che non finiamo mai di esplorare.