Dai laboratori del 1960 alle scoperte moderne: come una semplice equazione ha rivoluzionato il modo di pensare alla vita extraterrestre

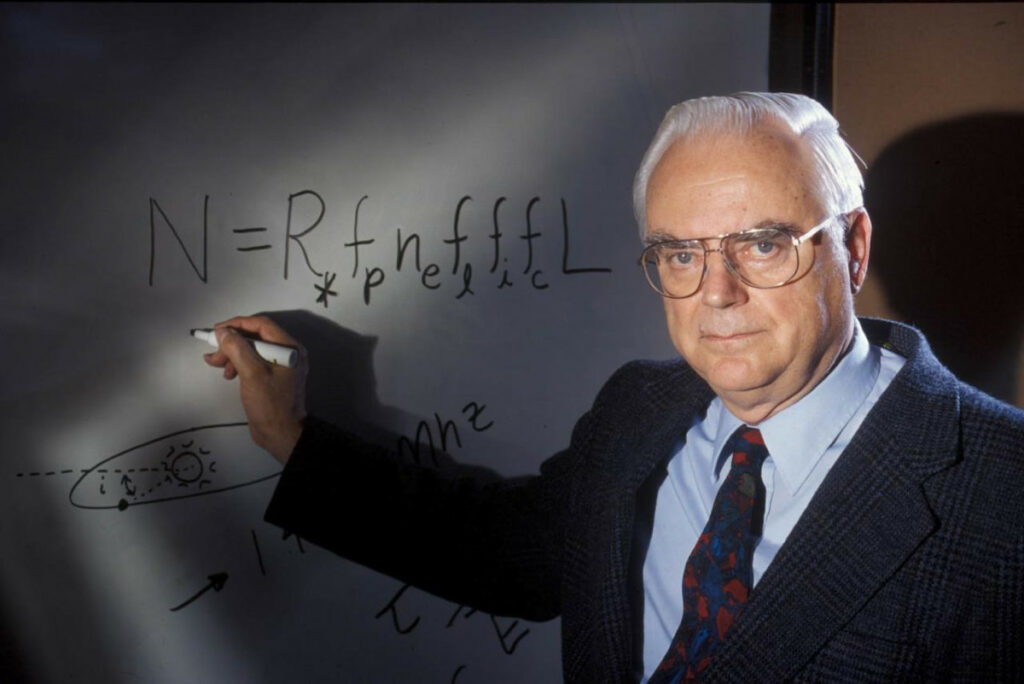

Nel 1960, mentre il mondo era diviso dalla Guerra Fredda e la corsa allo spazio muoveva i primi passi, un giovane radioastronomo americano di nome Frank Drake stava elaborando una delle formule più affascinanti e controverse della storia della scienza. L’equazione di Drake non prometteva di risolvere misteri matematici complessi né di predire fenomeni fisici con precisione assoluta. Il suo obiettivo era molto più ambizioso e, al tempo stesso, più sfuggente, ovvero tentare di quantificare una delle domande più profonde dell’umanità: siamo soli nell’universo?

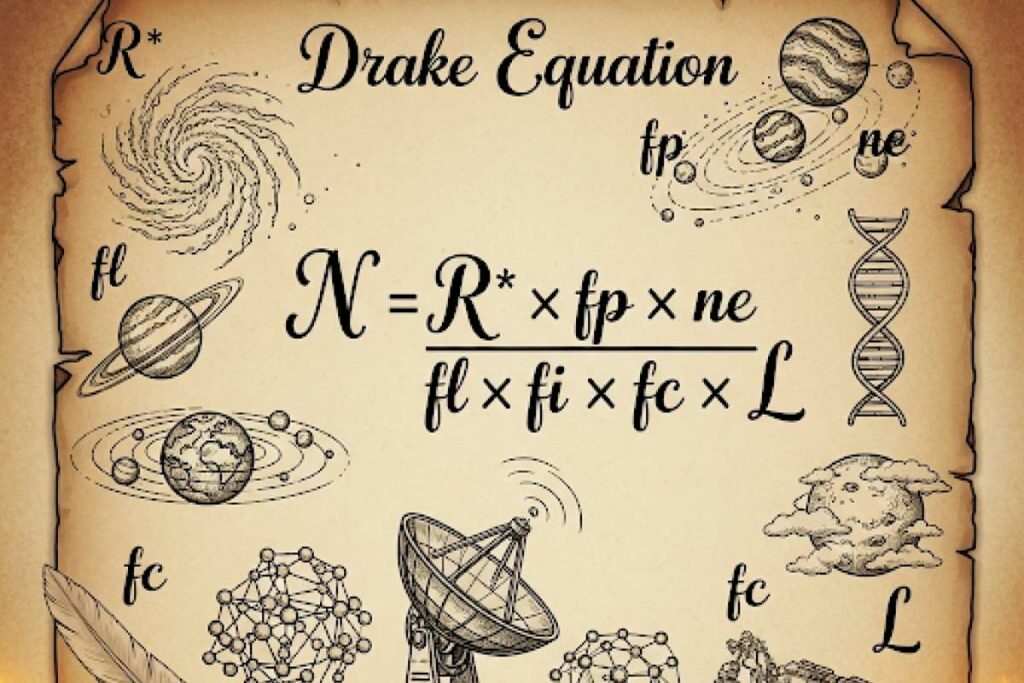

Questa formula apparentemente semplice, composta da sette variabili, ha trasformato una questione che per millenni era rimasta nel regno della filosofia e della speculazione in un problema scientifico affrontabile con metodo rigoroso. Sessant’anni dopo la sua formulazione, l’equazione di Drake continua a guidare la ricerca di vita extraterrestre, pur rimanendo un enigma irrisolto che divide la comunità scientifica tra ottimisti e scettici.

Le origini: un astronomo e la sua visione

Frank Drake non era certo il tipo di scienziato che si accontenta delle risposte facili. Immaginate: siamo alla fine degli anni ’50, in piena Guerra Fredda, e mentre tutti guardano verso l’alto preoccupati per i satelliti sovietici, questo giovane ricercatore della Virginia Occidentale sta sognando di intercettare messaggi da civiltà aliene.

All’epoca, confessare un interesse per gli extraterrestri equivaleva a un suicidio professionale. Drake lo sapeva bene, ecco perché teneva segrete le sue ricerche al National Radio Astronomy Observatory. Di giorno studiava le atmosfere di Venere e Marte, un impegno rispettabile, sicuramente, nessuno avrebbe storto il naso. Di notte, invece, puntava i radiotelescopi verso le stelle sperando di sentire… qualcosa.

La svolta arrivò quando si imbatté nei lavori di Giuseppe Cocconi e Philip Morrison. Questi due fisici avevano fatto qualcosa di impensabile: avevano pubblicato su Nature – la rivista scientifica più prestigiosa al mondo – un articolo serio sulla possibilità di comunicazioni interstellari. Improvvisamente, Drake non si sentiva più un sognatore isolato. Aveva una giustificazione scientifica per quello che stava facendo.

Ma c’era un problema: come si fa a calcolare la probabilità di trovare qualcosa di cui non sai praticamente nulla? È qui che nasce il genio dell’equazione. Drake capì che il problema andava scomposto in pezzi più piccoli, più gestibili. Ogni fattore della sua formula rappresentava un passo logico nel lungo cammino che porta dalla formazione di una stella alla nascita di una civiltà capace di spedire segnali radio nello spazio.

Anatomia dell’equazione: sette variabili per l’infinito

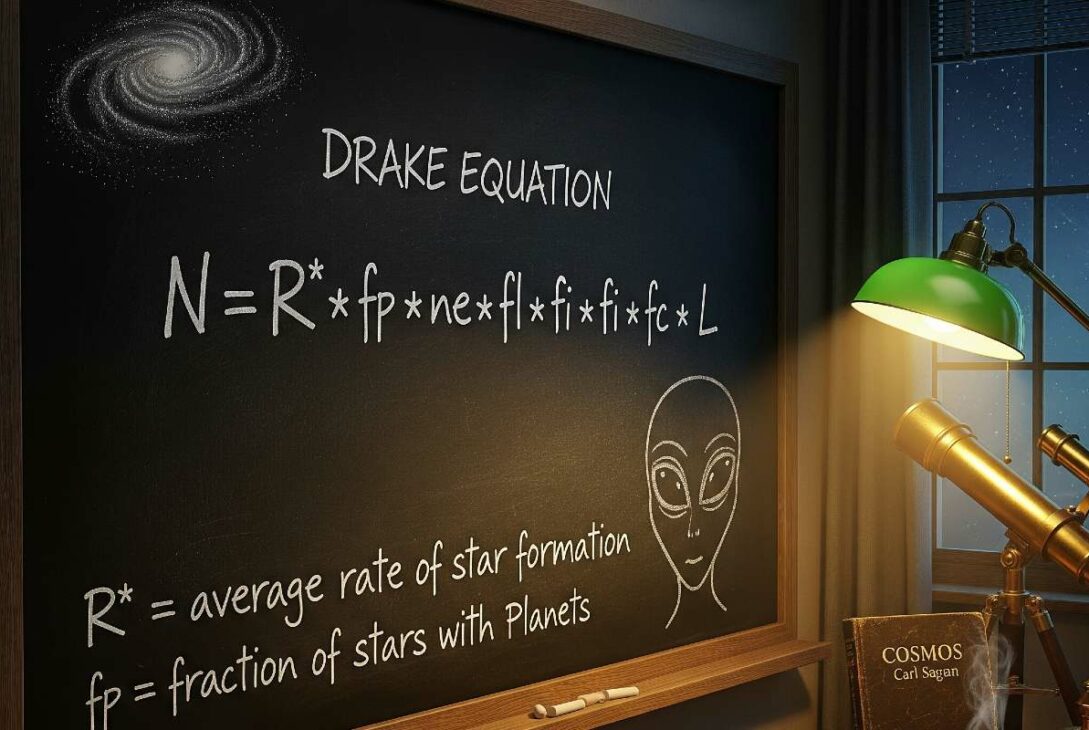

Quando guardate l’equazione di Drake per la prima volta – N = R* · fp · ne · fl · fi · fc · L – potreste pensare che sembri innocua. Sette lettere moltiplicate tra loro. Ma dietro ogni simbolo si nasconde una storia che vale milioni di anni di evoluzione cosmica.

Partiamo dall’inizio:

R* è il ritmo con cui nascono nuove stelle nella nostra galassia. Qui almeno siamo su terreno solido: sappiamo che nella Via Lattea si formano circa 1-3 stelle all’anno. Può sembrare poco ma considerate che stiamo parlando di un processo che va avanti da miliardi di anni. E ogni stella è potenzialmente il sole di qualche mondo lontano.

fp rappresenta quante di queste stelle hanno pianeti. Quando Drake scrisse la sua equazione, non conoscevamo nemmeno un pianeta fuori dal nostro sistema solare. Era pura speculazione. Oggi, grazie a telescopi come Kepler, sappiamo che i pianeti sono dappertutto. È quasi più strano trovare una stella senza pianeti che una con un intero sistema. Un punto a favore dell’ottimismo cosmico. Ma non tutti i pianeti vanno bene per la vita.

ne conta solo quelli nella zona “riccioli d’oro” – né troppo caldi né troppo freddi – ma giusti per avere acqua liquida in superficie. È un equilibrio delicatissimo: spostatevi di qualche milione di chilometri in più verso il sole e diventate Venere, con temperature che fonderebbero il piombo. Qualche milione in meno e finite come Marte, un deserto ghiacciato.

Il grande salto: dalla chimica alla vita

E qui iniziano i veri grattacapi.

fl rappresenta su quanti pianeti abitabili la vita si sviluppa davvero. Sembra una domanda semplice ma nasconde uno dei misteri più grandi della scienza: come si passa da una pozza di molecole organiche a qualcosa che si muove, mangia e si riproduce?

La Terra ci racconta una storia incoraggiante: la vita è spuntata fuori abbastanza in fretta, nel giro del primo miliardo di anni. Questo fa pensare che forse, date le condizioni giuste, la vita non è poi così improbabile. Ma attenzione: abbiamo solo un esempio. È come cercare di capire se una moneta è truccata avendola lanciata una sola volta.

Poi arrivano fi e fc, e qui entriamo davvero nel territorio dell’ignoto. Quanto è probabile che la vita, una volta nata, diventi intelligente? E quanto è probabile che questa intelligenza sviluppi la tecnologia per comunicare con le stelle?

Pensateci: sulla Terra abbiamo avuto miliardi di specie diverse nel corso della storia. Eppure solo una – noi – ha imparato a costruire radiotelescopi. I delfini sono intelligenti, i polpi sono sorprendentemente furbi, i corvi sanno usare strumenti. Ma nessuno di loro ha mai pensato di mandare segnali su Alpha Centauri. Forse l’intelligenza tecnologica è un colpo di fortuna evolutivo, non un risultato inevitabile.

Il paradosso del tempo: la variabile L

E poi c’è L, forse il fattore più inquietante di tutti. Quanto durano le civiltà tecnologiche? È una domanda che ci tocca da vicino, visto che anche noi siamo una civiltà tecnologica e vorremmo durare ancora un po’.

Carl Sagan, il grande divulgatore che ha reso famosa l’equazione di Drake, aveva una visione piuttosto cupa su questo punto. La sua teoria era semplice e terrificante: appena una civiltà diventa abbastanza avanzata da mandare segnali radio nello spazio, diventa anche abbastanza avanzata da autodistruggersi. Bombe nucleari, cambiamento climatico, intelligenza artificiale fuori controllo, insomma, il progresso tecnologico è una spada a doppio taglio.

La nostra esperienza umana non è molto rassicurante. Abbiamo le armi nucleari da più di settant’anni e siamo già andati vicini al disastro più volte. La Crisi dei Missili di Cuba nel 1962 ci ha portati a un passo dall’apocalisse nucleare. E oggi abbiamo nuove preoccupazioni: il climate change, l’estinzione di massa, i rischi dell’IA. Riusciremo a superare tutti questi ostacoli? O finiremo come quelle civiltà aliene che magari esistevano migliaia di anni fa ma si sono estinte prima che potessimo incontrarcele?

Fermi e la grande contraddizione

Qui entra in scena Enrico Fermi con la sua domanda da un milione di dollari: “Ma dove sono tutti?” Era il 1950, Fermi stava pranzando con alcuni colleghi a Los Alamos e all’improvviso tirò fuori questa osservazione che ancora oggi fa perdere il sonno agli astrobiologi.

Il ragionamento di Fermi era elementare: se l’universo brulica di civiltà intelligenti, come mai non ne abbiamo mai incontrata nemmeno una? Non dovremmo vedere segni della loro presenza ovunque? Sonde robotiche, megastrutture, segnali radio, qualcosa?

Le spiegazioni proposte nel corso degli anni sono state le più fantasiose. Forse le civiltà aliene esistono ma preferiscono non farsi notare – una sorta di “Prima Direttiva” galattica che vieta di interferire con civiltà primitive come la nostra. Forse usano tecnologie talmente avanzate che per noi sono invisibili – come un aborigeno che cerca di intercettare i nostri messaggi WhatsApp con segnali di fumo.

O forse, ed è la possibilità più inquietante, da qualche parte nel percorso che porta dalla materia inorganica alle civiltà interstellari c’è un ostacolo quasi impossibile da superare. Gli scienziati lo chiamano il “Grande Filtro”. Se questo filtro è dietro di noi – magari nell’origine della vita o nell’evoluzione dell’intelligenza – allora siamo incredibilmente fortunati e probabilmente soli nella galassia. Se è davanti a noi, beh, allora forse dovremmo preoccuparci di più per il nostro futuro.

L’equazione nell’era moderna: nuove scoperte, vecchie domande

Sessant’anni dopo Drake, la situazione è curiosa: sappiamo molto di più sull’universo ma il mistero è diventato ancora più fitto. Da un lato, abbiamo scoperto migliaia di esopianeti – alcuni così bizzarri da sembrare usciti da un romanzo di fantascienza. Ci sono mondi dove piove vetro spinto da venti supersonic, pianeti oceano completamente sommersi, sistemi con due soli come Tatooine.

Alcuni di questi mondi alieni potrebbero ospitare la vita in modi che non avevamo mai immaginato. Ma d’altra parte, più impariamo sui pianeti, più ci rendiamo conto di quanto sia delicata la ricetta che ha reso possibile la vita sulla Terra. Senza la Luna per stabilizzare il nostro asse di rotazione, senza Giove che fa da aspirapolvere cosmico per asteroidi pericolosi, senza il campo magnetico che ci protegge dalle radiazioni solari, forse la vita complessa non sarebbe mai nata.

Il James Webb Space Telescope, il gioiello della NASA lanciato nel 2021, sta già rivoluzionando la nostra capacità di studiare le atmosfere degli esopianeti. Presto potremmo essere in grado di “annusare” l’aria di mondi lontani e cercare gas che potrebbero tradire la presenza di processi biologici. Immaginatevi il momento in cui qualche astronomo annuncerà: “Abbiamo trovato ossigeno nell’atmosfera di Kepler-452b”. Sarebbe il giorno che cambierà per sempre la nostra visione dell’universo.

I numeri del mistero: stime e speculazioni

Ora arriva la parte divertente: che numero esce fuori dall’equazione di Drake? La risposta dipende tutto da quanto siete ottimisti o pessimisti sull’universo.

Se siete del tipo “il bicchiere è mezzo pieno” e pensate che la vita si sviluppi facilmente, che l’intelligenza sia comune e che le civiltà durino a lungo, potreste arrivare a stimare milioni di civiltà comunicanti nella nostra galassia. In questo scenario, la Via Lattea sarebbe una sorta di città cosmica brulicante di attività.

Se invece siete più del tipo “il bicchiere è mezzo vuoto” e credete che ogni passo verso l’intelligenza tecnologica sia un miracolo improbabile, allora il vostro numero potrebbe avvicinarsi a uno – noi. In questo caso, saremmo soli o quasi soli in una galassia di 100 miliardi di stelle.

La verità è che questa enorme incertezza non è un bug dell’equazione, è una feature. Drake non stava cercando di darci una risposta definitiva ma di mostrarci cosa non sappiamo ancora. L’equazione funziona come una mappa del territorio inesplorato: non ci dice cosa troveremo ma ci indica dove guardare.

Oltre Drake: l’eredità di un’idea

Non importa se riusciremo mai a calcolare il valore esatto di N. L’equazione di Drake ha già vinto la sua scommessa più importante: ha trasformato la domanda “siamo soli?” da chiacchiera da bar a programma di ricerca scientifico serio.

Pensate a quanta strada abbiamo fatto. Drake ha ispirato il progetto SETI, che da decenni scandaglia i cieli alla ricerca di segnali artificiali. Ha motivato missioni robotiche verso Europa e Encelado, le lune ghiacciate di Giove e Saturno che potrebbero nascondere oceani sotto la superficie. Ha dato una struttura logica a una delle domande più profonde che l’umanità si sia mai posta.

Ma l’equazione di Drake fa qualcosa di più sottile e importante: ci costringe a guardare nello specchio. Se siamo davvero soli nell’universo, allora ogni forma di vita terrestre – dal batterio più semplice alla balena più grande – diventa di un valore inestimabile. Siamo i custodi dell’unica scintilla di coscienza in un cosmo altrimenti vuoto. È una responsabilità che fa venire i brividi.

Se invece l’universo pullula di vita, allora facciamo parte di una comunità cosmica ancora da scoprire. Immaginatevi il momento in cui intercetteremo il primo segnale alieno, o quando un telescopio rileverà i gas prodotti da forme di vita su un mondo distante. Sarebbe l’inizio di una nuova era per la specie umana.

In entrambi i casi, l’equazione di Drake ci ricorda che queste non sono domande accademiche per addetti ai lavori. Toccano il cuore di chi siamo e dove stiamo andando. In un’epoca di crisi climatica, tensioni internazionali e incertezza sul futuro, forse non c’è ricerca più importante di quella che Frank Drake iniziò in quella notte del 1960, puntando la sua antenna verso le stelle e chiedendosi: “C’è qualcuno là fuori?”

La risposta, qualunque essa sia, cambierà per sempre il nostro posto nell’universo.