Da “Viaggio nella Luna” di Méliès ai blockbuster contemporanei: i film che hanno fatto la storia del cinema alieno

Ricordate la prima volta che avete visto E.T. allungare il suo dito luminoso verso quello di Elliott? O il brivido gelido che vi ha attraversato la schiena quando l’alieno di Ridley Scott è saltato fuori dal petto di Kane? Questi non sono soltanto film: sono frammenti della nostra memoria collettiva, ricordi condivisi che ci legano l’uno all’altro.

Il cinema degli alieni è molto più di un semplice genere cinematografico. È il nostro modo di guardare verso le stelle e chiederci “E se non fossimo i soli nell’universo…?”. Da oltre cento anni, registi visionari hanno trasformato le nostre paure più profonde e i nostri sogni più reconditi in storie che continuano a farci perdere il sonno o a riempirci di stupore, come fossimo ancora bambini. Ogni film alieno racconta due storie: quella degli extraterrestri e quella di noi spettatori umani che li guardiamo.

La presenza aliena sullo schermo non è mai stata neutrale: ogni decade ha proiettato sui visitatori dallo spazio le proprie paure più profonde, dalle tensioni della Guerra Fredda alle ansie post-11 settembre, dalla paura dell’invasione straniera alle riflessioni sulla diversità e l’alterità. In questo senso, la filmografia sugli alieni costituisce un prezioso specchio della società occidentale del XX e XXI secolo, un archivio audiovisivo delle nostre ossessioni collettive.

Le origini: i pionieri dell’immaginario extraterrestre

Georges Méliès e la nascita del linguaggio visivo

Pensateci: quando Georges Méliès nel 1902 immaginò il suo “Viaggio nella Luna”, l’aeroplano era appena stato inventato e la radio era ancora una novità. Eppure, questo visionario francese riuscì a immaginare un razzo che si conficcava nell’occhio della Luna, creando un’immagine che ancora oggi ci fa sorridere e sognare. Non c’erano computer, non c’era CGI, solo pura creatività e la voglia di raccontare l’ignoto.

Méliès non sapeva che sarebbe diventato il pioniere di un linguaggio. Quegli effetti speciali fatti in casa, quelle scenografie dipinte a mano, quei costumi cuciti nelle fresche serate parigine stavano gettando le basi per tutto quello che sarebbe venuto dopo di lui. Ogni volta che oggi vediamo un’astronave sullo schermo, stiamo guardando l’eredità di quell’uomo con i baffi che ha creduto, prima di tutti, nella magia del cinema.

Il capolavoro di Méliès, con la sua celeberrima immagine del razzo che si conficca nell’occhio della Luna antropomorfa, stabilì molte delle convenzioni visuali che avrebbero caratterizzato il genere per decenni. L’uso di trucchi fotografici, scenografie elaborate e costumi fantasiosi creò un linguaggio visivo che influenzò profondamente i registi successivi, dimostrando come il cinema potesse trasformare l’impossibile in verosimile attraverso la magia della pellicola.

Gli anni ’30 e ’40: i serial e le prime minacce elementari

Durante i primi decenni del Novecento, la figura dell’alieno rimase sostanzialmente confinata nei serial cinematografici e nelle produzioni di serie B, spesso caratterizzata da una rappresentazione ingenua e poco sofisticata. Film come “Flash Gordon” (1936) e “Buck Rogers” (1939) presentavano extraterrestri dal design elementare, spesso interpretati da attori in costumi rudimentali. Contribuirono però a consolidare nell’immaginario collettivo l’idea dell’alieno come minaccia proveniente dallo spazio.

Il serial “Flash Gordon”, con i suoi tredici episodi diretti da Frederick Stephani, introdusse il pubblico a un universo fantastico popolato da creature bizzarre e tecnologie futuristiche. Nonostante i mezzi limitati, la serie riuscì a creare un sense of wonder che avrebbe influenzato generazioni di registi. Buster Crabbe, nei panni dell’eroe spaziale, doveva confrontarsi con l’imperatore Ming lo Spietato e le sue orde aliene, stabilendo il template narrativo dell’eroe terrestre che salva l’universo dalla minaccia extraterrestre.

Questi primi esperimenti cinematografici, per quanto ingenui possano apparire ai nostri occhi, abituati a ben altre meraviglie, furono importantissimi nel creare i codici visuali e narrativi del genere. L’idea dell’alieno come “altro” minaccioso, dotato di tecnologie superiori ma vulnerabile all’ingegno umano, si radicò profondamente nell’immaginario collettivo, preparando il terreno per le opere più sofisticate che sarebbero arrivate nei decenni successivi.

Gli anni Cinquanta: la paranoia della Guerra Fredda

Era il 1951 e l’America stava imparando a convivere con l’incubo nucleare. Le famiglie costruivano rifugi antiatomici nei giardini di casa e i bambini facevano esercitazioni a scuola nascondendosi sotto i banchi. In questo clima di terrore, Hollywood sfornava film sugli alieni come se non ci fosse un domani. Ma non erano solo film: erano le paure che attraversavano trasversalmente intere generazioni e prendevano forma sullo schermo.

Ultimatum alla Terra: l’alieno come messaggero

“Ultimatum alla Terra” (The Day the Earth Stood Still) cambiò tutto. Per la prima volta, l’alieno non veniva per conquistarci o mangiarci ma per salvarci da noi stessi. Klaatu, con la sua giacca perfettamente stirata e i modi gentili, sembrava più civile di molti terrestri. Il messaggio era chiaro: forse il vero mostro eravamo noi, cosiddetti umani, con le nostre bombe e la nostra disumanità.

Il film di Robert Wise riuscì a trasformare l’invasione aliena in una parabola morale, utilizzando il personaggio di Klaatu come veicolo per una critica pacifista alle tensioni militari dell’epoca. La celebre frase “Klaatu barada nikto”, pronunciata dal robot Gort, divenne immediatamente iconica, entrando nel linguaggio popolare come sinonimo di comunicazione aliena. Il film non si limitava a intrattenere: invitava alla riflessione su temi profondi come la pace mondiale e la responsabilità umana.

La Cosa da un altro mondo: terrore e isolamento

Ma se Klaatu ci invitava alla riflessione, “La Cosa da un altro mondo” (The Thing from Another World) ci teneva svegli la notte. In quella base sperduta nell’Artico, circondata dal ghiaccio e dall’oscurità, un gruppo di uomini doveva fronteggiare qualcosa che sfidava ogni logica. La paura non veniva tanto dalla creatura, quanto dalla consapevolezza che potesse essere chiunque di noi. Era la paranoia della Guerra Fredda trasformata in puro terrore cinematografico.

Howard Hawks, pur non figurando ufficialmente come regista, impresse al film il suo stile inconfondibile, caratterizzato da dialoghi sovrapposti e da un senso di cameratismo maschile messo alla prova da circostanze estreme. La creatura aliena, interpretata da James Arness, rappresentava la minaccia dell’ignoto, dell’invasore che arriva dal freddo per distruggere la civiltà. Il film stabilì molte delle convenzioni che avrebbero caratterizzato il genere: l’isolamento, la paranoia, la necessità di fare gruppo per tentare di sopravvivere.

L’invasione degli ultracorpi: la minaccia interna

Poi arrivò “L’invasione degli ultracorpi” (Invasion of the Body Snatchers), il film che trasformò i baccelli in un incubo collettivo. Immaginate di svegliarvi una mattina e scoprire che vostro marito, vostra moglie, i vostri vicini di casa non sono più le persone che conoscevate. Sembrano identici, parlano come sempre, ma dentro sono vuoti. È il perfetto orrore suburbano: la minaccia non viene dallo spazio ma dalla nostra casa, che – fino a un istante prima – ci sembrava il nostro porto sicuro.

Don Siegel aveva capito qualcosa di fondamentale: gli alieni più terrificanti non sono quelli con tentacoli e zanne ma quelli che ci somigliano. “L’invasione degli ultracorpi” parlava del conformismo dell’America degli anni Cinquanta, della paura di perdere la propria individualità in una società sempre più omologata. Erano McCarthismo e critica sociale mescolati insieme, serviti con una dose di terrore che ancora oggi sortirebbero effetto.

Il protagonista, interpretato da Kevin McCarthy, rappresentava l’individuo che si oppone alla massificazione, il ribelle che rifiuta di arrendersi alla perdita di umanità. La sua corsa disperata per avvertire il mondo della minaccia aliena divenne metafora della lotta dell’individuo contro l’omologazione sociale. La forza di quella pellicola stava proprio nella sua ambiguità: poteva essere letto sia come critica al comunismo che al capitalismo conformista americano.

Mostri giganti e dischi volanti

Gli anni Cinquanta videro anche il fiorire del sottogenere del “giant monster movie”, con creature extraterrestri di dimensioni gigantesche che minacciavano città intere. Film come “It Came from Outer Space” (1953) di Jack Arnold e “Earth vs. the Flying Saucers” (La Terra contro i dischi volanti, 1956) di Fred F. Sears stabilirono l’iconografia classica dell’invasione aliena, con dischi volanti che sorvolavano monumenti famosi e creature mostruose che seminavano distruzione.

“It Came from Outer Space” fu particolarmente significativo per la sua rappresentazione più sfumata degli alieni. Arnold riuscì a creare un’atmosfera di mistero e inquietudine nel deserto dell’Arizona, utilizzando la vastità del paesaggio per enfatizzare il senso di isolamento e vulnerabilità dell’esistenza umana. Gli alieni del film non erano malvagi per natura ma semplicemente diversi. Fu l’inizio di quell’elemento di ambiguità morale che sarebbe diventato sempre più importante nel genere.

Il pianeta proibito: l’alba della fantascienza adulta

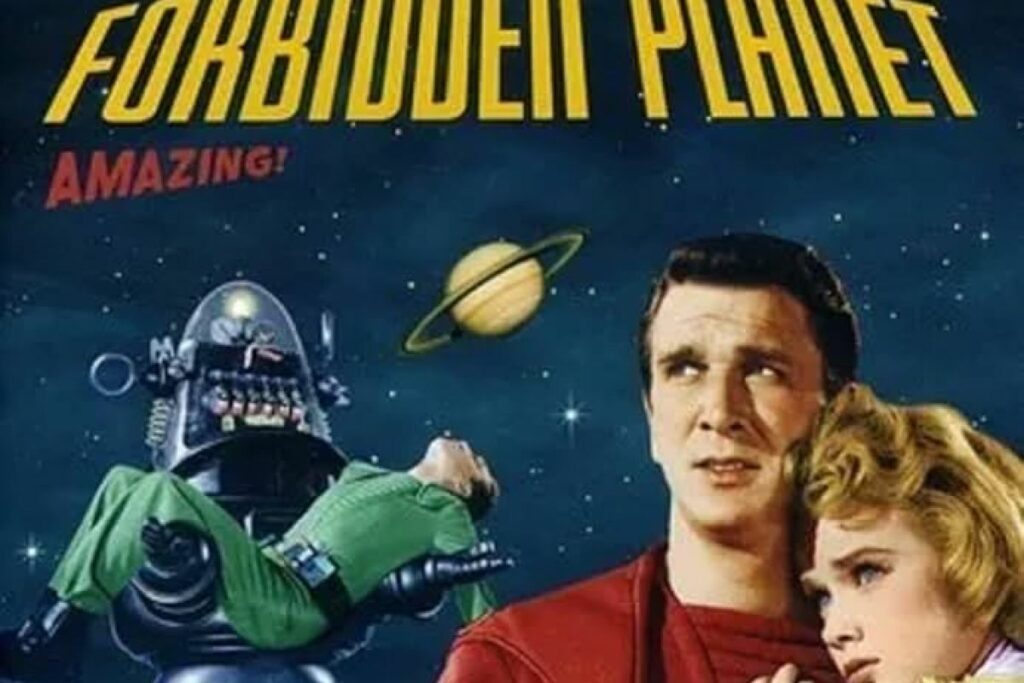

“Forbidden Planet” (Il pianeta proibito, 1956) rappresentò un salto qualitativo notevole, tanto da essere considerato da molti il primo vero capolavoro della fantascienza cinematografica. Il film di Fred M. Wilcox traspose “La Tempesta” di Shakespeare in chiave fantascientifica, creando un mondo alieno completamente realizzato e introducendo Robby il Robot, che divenne un’icona duratura del cinema di genere.

La pellicola esplorava temi profondi come l’inconscio e i pericoli della conoscenza, anticipando molte delle preoccupazioni che avrebbero caratterizzato la fantascienza successiva.

Gli anni Sessanta e Settanta: sperimentazione e controcultura

Poi arrivarono i Sessanta, con i capelli lunghi, le proteste e una nuova voglia di sperimentare. Il cinema alieno divenne più strano, più artistico, più disposto a porre quesiti scomodi. E nel 1968, Stanley Kubrick ci regalò “2001: Odissea nello spazio”, un film che cambiò per sempre il modo di pensare alla fantascienza.

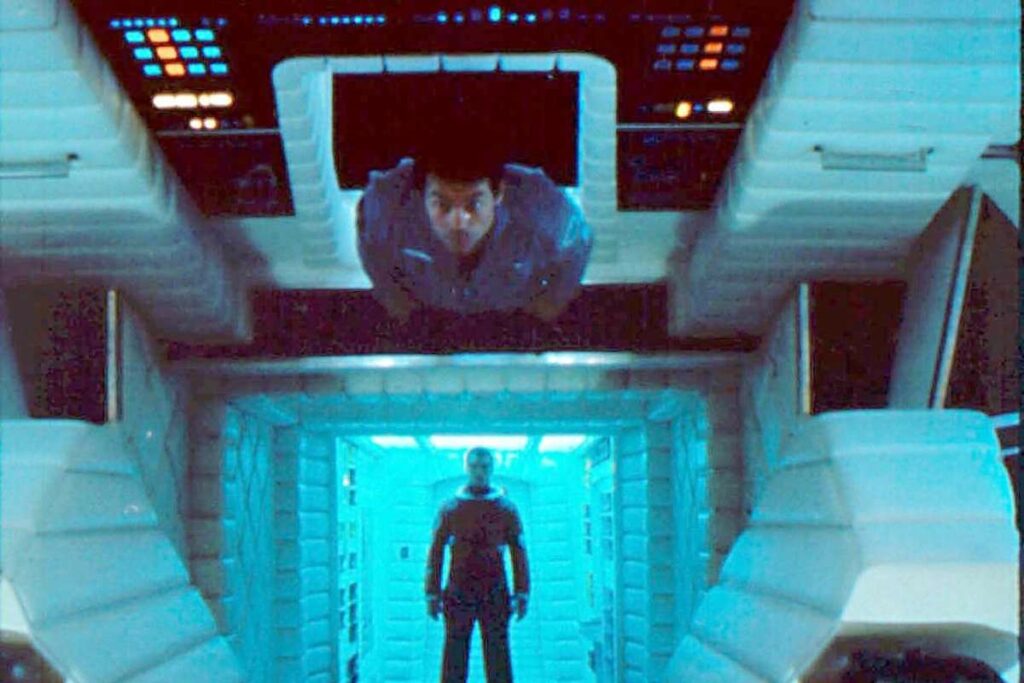

2001: Odissea nello spazio: l’incomprensibile evoluzione

Vi ricordate la prima volta che avete visto quella scimmia lanciare l’osso in aria e, con un taglio magistrale, diventare un’astronave? O quando HAL 9000, con la sua voce così gentile e inquietante, diceva “Mi dispiace Dave, non posso farlo”? Kubrick non ci mostrava mai gli alieni ma si percepivano in ogni singolo fotogramma. Il monolite nero era più terrificante e misterioso di qualsiasi mostro con le antenne.

“2001” ci diceva che forse non eravamo pronti per l’incontro cosmico. Forse eravamo ancora delle scimmie che giocavano con bastoni troppo grandi per noi. Il film divise il pubblico: alcuni uscivano dal cinema confusi e arrabbiati, altri con le lacrime agli occhi per aver intravisto l’infinito. Ma a nessuno rimaneva indifferente.

Il capolavoro di Kubrick rappresentò una rivoluzione concettuale nel genere. Per la prima volta gli alieni non erano rappresentati come creature antropomorfe o mostruose ma come intelligenze così superiori da risultare incomprensibili. Il monolite nero divenne simbolo dell’alterità assoluta, della presenza che guida l’evoluzione umana rimanendo per sempre misteriosa. La sequenza finale, con Dave Bowman che attraversa lo stargate, rimane uno dei momenti più visionari della storia del cinema, un trip psichedelico che anticipava le sperimentazioni degli anni successivi.

L’influenza di “2001” sul cinema di fantascienza fu enorme. Il film stabilì nuovi standard per gli effetti speciali, creati senza l’ausilio di computer attraverso tecniche innovative di miniature e proiezioni. La collaborazione con Arthur C. Clarke garantì al film una solidità scientifica inedita, mentre la colonna sonora, che utilizzava musica classica invece di composizioni originali, creò un contrasto straniante che amplificava l’impatto emotivo delle immagini.

Incontri ravvicinati del terzo tipo: il sogno di Spielberg

Negli anni Settanta, Steven Spielberg decise di regalarci un sogno. “Incontri ravvicinati del terzo tipo” (Close Encounters of the Third Kind) trasformò l’invasione aliena in un concerto di luci e suoni. Chi di noi non ha mai fischiettato quelle cinque note? Do-re-do-do-sol. Il linguaggio universale della musica che univa due mondi che sembravano distanti anni luce.

Roy Neary, interpretato da Richard Dreyfuss, non era un eroe d’azione. Era un uomo qualunque, un elettricista con una famiglia, ossessionato da visioni che non riusciva a spiegare. Lo vedevamo costruire montagne di patate nel piatto, distruggere il giardino di casa, allontanare moglie e figli. L’incontro con l’alieno non era solo cosmico, era profondamente personale. Cambiava le persone dall’interno.

E poi, alla fine, quella navicella madre che scendeva dal cielo come una cattedrale di luce. Non veniva per conquistarci ma per portarci via da noi stessi. Era il sogno di ogni bambino che si fermava ad ammirare le stelle: un giorno, qualcuno sarebbe venuto a prenderci per mostrarci le meraviglie dell’universo.

Spielberg riuscì a catturare il sense of wonder che caratterizzava la fantascienza letteraria, trasformandolo in cinema puro. Il regista lavorò a stretto contatto con l’ufologo J. Allen Hynek per garantire credibilità scientifica al film, basando molte sequenze su testimonianze reali di avvistamenti UFO. La sequenza finale a Devil’s Tower rimane uno dei momenti più emotivamente potenti del cinema di fantascienza, un inno alla comunicazione e alla comprensione reciproca.

Alien: l’orrore viscerale dallo spazio

Ma se Spielberg ci faceva sognare, Ridley Scott ci avrebbe letteralmente fatto perdere il sonno. Nel 1979 usciva “Alien” e il cinema horror non sarebbe stato mai più lo stesso. “Nello spazio nessuno può sentirti urlare” non era solo uno slogan: era una promessa.

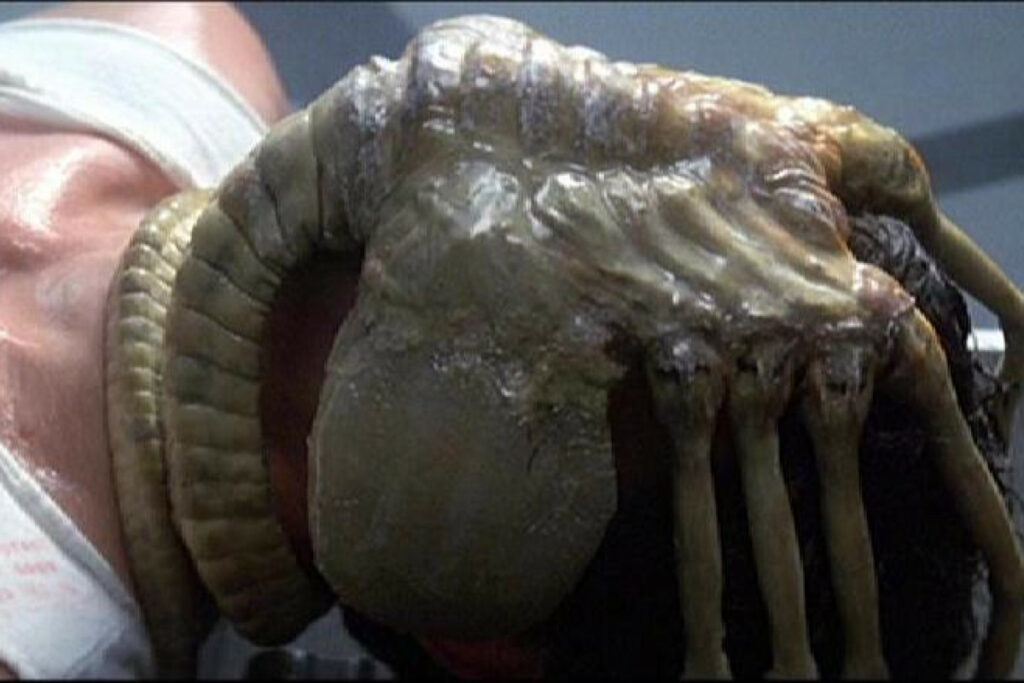

Lo Xenomorfo non era solo un mostro: era il nostro incubo evolutivo fatto realtà. Una creatura che non aveva altro scopo se non riprodursi e uccidere, perfettamente adattata per fare entrambe le cose e farle pure in maniera magistrale. Quando Kane si contorceva su quel tavolo e la creatura gli esplodeva dal petto, il pubblico non stava solo guardando un effetto speciale: stava assistendo alla violazione più intima che si potesse immaginare.

Ellen Ripley, interpretata da Sigourney Weaver, divenne immediatamente un’icona. Non era la classica eroina hollywoodiana: era una donna normale che doveva fare i conti con qualcosa di inimmaginabile. La sua forza non veniva dai muscoli o dalle armi ma dalla determinazione a sopravvivere contro ogni probabilità. Ripley ci insegnò che a volte l’unico modo per sconfiggere un mostro è diventare più determinati di lui.

“Alien” rappresentò la perfetta sintesi tra fantascienza e horror. Da quel film nacque un ibrido che influenzò profondamente entrambi i generi. Il design di H.R. Giger per lo Xenomorfo combinava elementi organici e meccanici in una forma che risultava allo stesso tempo aliena e terribilmente familiare. La creatura incarnava paure primordiali legate alla riproduzione, alla violazione corporale e alla morte, trasformandole in un incubo cinematografico indimenticabile.

Scott costruì il film come un thriller claustrofobico, utilizzando l’ambiente ristretto dell’astronave Nostromo per amplificare la tensione. Ogni corridoio, ogni condotta d’aerazione poteva nascondere la morte, trasformando lo spazio in un labirinto di terrore. La regia precisa e gli effetti speciali di Carlo Rambaldi crearono un’esperienza cinematografica che traumatizzò intere generazioni di spettatori.

Gli anni Ottanta: l’era dei blockbuster

Gli anni Ottanta furono l’epoca in cui il cinema alieno conquistò definitivamente il grande pubblico. Era l’era di Reagan, dei videoclip MTV e dei blockbuster estivi. I registi avevano imparato che gli alieni potevano essere qualsiasi cosa: amici, nemici, metafore ma soprattutto potevano vendere biglietti a palate.

E.T. l’extraterrestre: l’amico venuto dalle stelle

Nel 1982, Steven Spielberg ci regalò E.T. e improvvisamente tutti scoprimmo di volere un alieno come animale domestico. Chi non ha mai desiderato avere un amico che potesse far volare le biciclette e resuscitare i fiori? E.T. non era solo un extraterrestre: era il compagno di giochi perfetto, quello che capiva sempre ciò che provavamo senza bisogno di spiegazioni.

La scena del “telefono casa” faceva piangere anche i papà più duri. Perché in fondo, E.T. rappresentava tutti noi: stranieri in un mondo che spesso non ci comprende, alla ricerca disperata di qualcuno che ci accetti per quello che siamo. Quando alla fine se ne andava, non stavamo solo salutando un alieno: stavamo dicendo addio all’infanzia stessa.

E.T. rappresentò il trionfo dell’alieno come figura positiva, capovolgendo completamente le convenzioni del genere. Spielberg creò una creatura che era allo stesso tempo aliena e profondamente umana, capace di stabilire un legame emotivo immediato con il pubblico. Il successo del film fu fenomenale, dimostrando che il pubblico era pronto per storie di fantascienza che privilegiassero l’emozione rispetto al terrore.

La collaborazione con Carlo Rambaldi per la creazione del pupazzo di E.T. fu fondamentale per il successo del film. La creatura doveva essere credibile e adorabile, capace di esprimere emozioni complesse attraverso movimenti e espressioni facciali. Il risultato fu un capolavoro di animatronics che continua a sorprenderci ancora oggi, dimostrando la superiorità degli effetti pratici quando si tratta di creare empatia emotiva.

La Cosa (The Thing): la paranoia perfetta

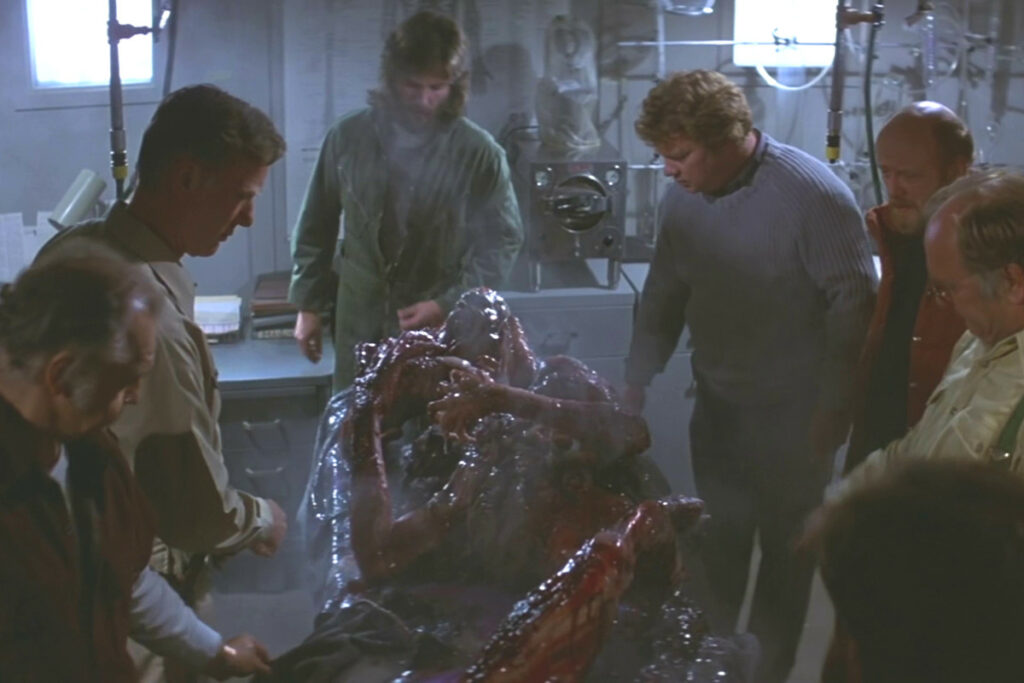

Ma se E.T. ci scaldava il cuore, John Carpenter nello stesso anno ci gelava il sangue con “La Cosa” (The Thing). Il suo remake del classico di Hawks portava la paranoia a livelli insostenibili. In quella base antartica, circondata dal niente, ogni persona poteva essere il nemico. L’alieno di Carpenter non si limitava a imitarci: ci assorbiva, ci digeriva, ci trasformava in qualcosa di orrendo.

Gli effetti speciali di Rob Bottin erano così disgustosi e realistici che ancora oggi fanno impressione. Quando vedevamo quella cosa trasformarsi, allungarsi, dividersi in modi impossibili, sapevamo di stare guardando qualcosa di speciale. Non era solo cinema: era artigianato puro, realizzato con sangue, sudore e litri di gelatina.

“La Cosa” di Carpenter rappresentò l’apice del body horror cinematografico, spingendo gli effetti speciali pratici oltre ogni limite precedente. Rob Bottin, supervisionato da Rick Baker, creò una serie di trasformazioni che rimangono tra le più scioccanti mai filmate. La genialità del film stava nel rendere la minaccia aliena completamente invisibile: chiunque poteva essere la Cosa, creando un’atmosfera di paranoia e sospetto insostenibile.

Il film fu inizialmente un flop commerciale, schiacciato dal fenomeno E.T., ma negli anni successivi fu rivalutato dalla critica e dal pubblico, diventando un cult. La sua influenza sul cinema horror fu enorme, stabilendo nuovi standard per il trucco prostetico e ispirando generazioni di registi. La pellicola funzionava anche come allegoria della paura dell’AIDS, malattia che negli anni Ottanta seminava panico per la sua capacità di rimanere nascosta nel corpo umano.

Aliens: la guerra dei mondi in versione muscolare

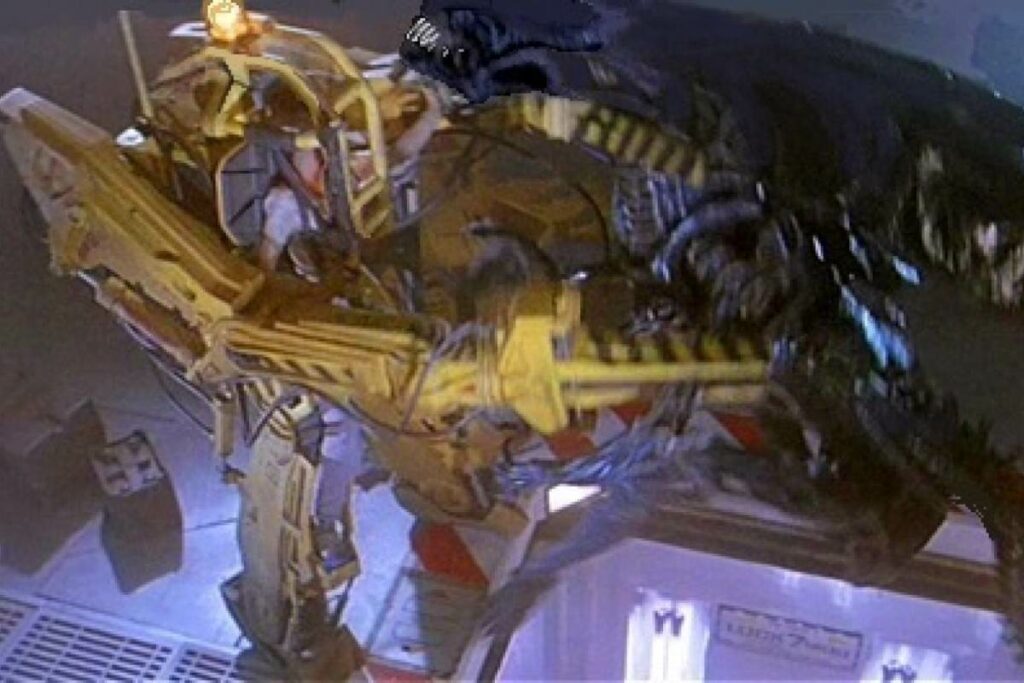

Nel 1986, James Cameron prese Ellen Ripley e la trasformò in una macchina da guerra. “Aliens” non era più solo horror: era action movie, film di guerra, thriller familiare e molto altro. Ripley tornava sul pianeta degli Xenomorfi non per vendetta, ma per salvare una bambina. Era diventata madre, protettrice, guerriera. “Scendi dalla navicella, stronza!” urlava alla regina aliena e tutti noi esultavamo insieme a lei.

Cameron capì qualcosa di geniale: invece di copiare Scott, creò qualcosa di completamente diverso ma ugualmente efficace. Dove “Alien” era claustrofobico, “Aliens” era esplosivo. Dove il primo film aveva un mostro, il secondo ne aveva un esercito. Era il seguito perfetto: uguale ma diverso, familiare ma sorprendente.

Il film trasformava Ripley in un’eroina d’azione, senza tradire il personaggio creato da Scott. Sigourney Weaver riuscì a evolversi da sopravvissuto traumatizzato a guerriera determinata, mantenendo la credibilità psicologica del personaggio. La sequenza finale, con Ripley che affronta la Regina Aliena nell’esoscheletro da carico, divenne una delle scene d’azione più iconiche degli anni Ottanta.

Cameron utilizzò “Aliens” anche per esplorare temi legati alla maternità e alla protezione, trasformando il confronto finale in uno scontro tra due madri: Ripley, che protegge Newt, e la Regina Aliena, che difende la sua progenie. Questa dimensione emotiva elevò il film al di sopra del semplice action movie, creando una profondità tematica che giustificava l’esistenza del sequel.

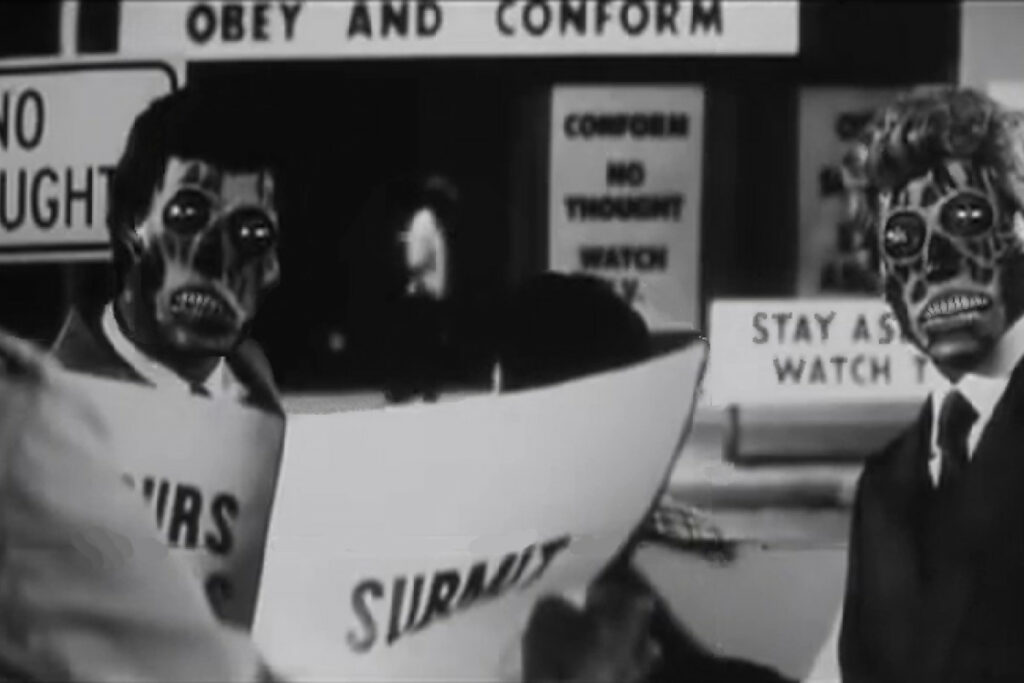

Essi vivono: la satira dell’alieno nascosto

Verso la fine del decennio, Carpenter ci regalò un altro gioiello con “Essi vivono” (They Live). Rowdy Roddy Piper metteva quegli occhiali speciali e improvvisamente vedeva la verità: gli alieni erano già tra noi, controllavano tutto attraverso messaggi subliminali nascosti nei cartelloni pubblicitari. “OBBEDISCI”, “CONSUMA”, “DORMI”. Era satira sociale travestita da film di serie B ma il messaggio arrivava forte e chiaro.

La scena della rissa per convincere l’amico a mettere gli occhiali durava una vita intera ma era geniale: rappresentava quanto sia difficile convincere qualcuno a vedere la verità quando preferisce rimanere nell’ignoranza. “Essi vivono” sembrava un film comico, ma in realtà era una critica feroce al capitalismo reaganiano. Solo Carpenter poteva farci ridere mentre ci mostrava l’apocalisse.

Il film utilizzava l’invasione aliena come metafora del controllo sociale e della manipolazione mediatica, anticipando temi che sarebbero diventati centrali nei decenni successivi. Gli alieni di Carpenter non erano conquistatori nel senso tradizionale, ma parassiti che si nutrivano della società umana mantenendola in uno stato di inconsapevole schiavitù. Il messaggio era chiaro: il vero nemico non veniva dallo spazio ma dal sistema economico e sociale che ci circonda.

“Predator” (1987) di John McTiernan introdusse un tipo completamente diverso di alieno: il cacciatore che viene sulla Terra per sport. La creatura, con la sua tecnologia di occultamento e il suo codice d’onore, rappresentava una minaccia diversa da quelle viste in precedenza. Arnold Schwarzenegger e la sua squadra dovevano affrontare un nemico superiore tecnologicamente ma vulnerabile all’astuzia umana.

Il design del Predator, creato da Stan Winston, combinava elementi primitivi e futuristici, creando una creatura che sembrava allo stesso tempo antica e avanzata. Il film funzionava come thriller di sopravvivenza ambientato nella giungla, utilizzando l’ambiente ostile per amplificare la tensione. La pellicola diede origine a un franchise duraturo, dimostrando l’appeal del concetto di alieno-cacciatore.

Gli anni Novanta: l’era digitale e nuove possibilità

Arrivarono i Novanta e con loro la rivoluzione digitale. Improvvisamente tutto era possibile: creature impossibili, mondi fantastici, effetti speciali che sembravano magia. Ma con tutte queste nuove possibilità tecniche, i registi dovevano ancora raccontare storie che ci toccassero il cuore.

“Independence Day” nel 1996 fu l’invasione aliena più grande mai vista. Le astronavi extraterrestri erano grandi come città, i loro raggi distruttori cancellavano monumenti iconici come se fossero castelli di sabbia. Roland Emmerich ci diede quello che volevamo: spettacolo puro, patriottismo americano e Will Smith che prendeva a pugni un alieno dicendo “Benvenuto sulla Terra!”.

Il film era ridicolo e lo sapevamo tutti, ma funzionava perché non si prendeva troppo sul serio. Era un film estivo perfetto: pop-corn, aria condizionata e alieni cattivi che meritavano di essere sconfitti. Nessuno usciva dal cinema pensando ai massimi sistemi, ma tutti erano contenti di aver passato due ore divertenti.

“Independence Day” rappresentò l’apice del blockbuster alieno anni Novanta, combinando effetti speciali spettacolari con una narrativa semplice ed efficace. Il film utilizzava tutti i cliché del genere, ma li eseguiva con tale convinzione da renderli nuovamente efficaci. La distruzione della Casa Bianca divenne un’immagine iconica, simbolo della vulnerabilità americana di fronte alla minaccia aliena.

Il successo del film dimostrò l’appetito del pubblico per spettacoli su larga scala, aprendo la strada ai disaster movie e ai blockbuster apocalittici che avrebbero dominato gli anni successivi. Emmerich riuscì a creare un film che funzionava simultaneamente come intrattenimento puro e come catarsi collettiva, permettendo al pubblico di assistere alla distruzione del mondo sapendo che tutto si sarebbe risolto per il meglio.

Nello stesso anno, Tim Burton ci regalava “Mars Attacks!”, una parodia affettuosa di tutti i film alieni che avevamo amato. I marziani di Burton erano allo stesso tempo divertenti e terrificanti, con quelle loro teste enormi e i cervelli pulsanti. “ACK ACK ACK!” era il loro modo di dire qualsiasi cosa ma in qualche modo riuscivamo sempre a capire cosa intendessero.

Burton riuscì a farci ridere degli stessi film che ci avevano terrorizzato da bambini, mostrandoci quanto fossero assurdi alcuni cliché del genere. Quando i marziani invasori venivano sconfitti dalla musica yodel di Slim Whitman, stavamo ridendo non solo del film ma di tutta la tradizione hollywoodiana dell’invasione aliena sconfitta dalla cosa più improbabile.

Il film rappresentava un omaggio e una decostruzione simultanea del genere, utilizzando un cast all-star per interpretare archetipi riconoscibili. Burton riuscì a bilanciare l’amore per i B-movie anni Cinquanta con una sensibilità postmoderna, creando un’opera che funzionava sia per i nostalgici che per chi non conosceva i riferimenti originali.

Men in Black: la commedia buddy-cop

L’anno dopo arrivò “Men in Black” e improvvisamente scoprimmo che gli alieni erano sempre stati tra noi. Il film di Barry Sonnenfeld trasformava l’ufologia in commedia buddy-cop, con Tommy Lee Jones che faceva da mentore a Will Smith nel mondo segreto della sorveglianza extraterrestre. “L’universo è dentro una biglia da gioco appesa al collo di un gatto”, ci diceva il film, e noi ci credevamo volentieri.

La genialità di “Men in Black” stava nel trasformare gli alieni da minaccia cosmica a seccatori quotidiani. Dovevi rinnovare la licenza galattica? C’era un modulo da compilare. Un verme gigante aveva problemi di stitichezza? C’era un agente MiB specializzato. Era il perfetto film per i Novanta: ironia, action e la sensazione che dietro la routine quotidiana si nascondesse qualcosa di straordinario.

Il film riuscì a creare una mitologia complessa e divertente, trasformando New York in un porto cosmico dove migliaia di alieni vivevano nascosti tra gli umani. Il concetto era geniale: invece di invadere la Terra, gli alieni la utilizzavano come stazione di servizio galattica. Questa premessa permetteva infinite possibilità narrative, giustificando i sequel e i prodotti derivati.

X-Files e la trasformazione degli alieni in manipolatori occulti

Non possiamo parlare degli anni Novanta senza menzionare “X-Files”. Anche se era una serie TV, Mulder e Scully entrarono nelle nostre case ogni settimana per dirci che “la verità è là fuori”. Chris Carter creò una mitologia talmente complessa che ancora oggi i fan discutono sui forum per cercare di capire tutti i collegamenti.

Mulder era tutti noi: quello che vuole credere, che cerca prove dell’impossibile, che non si accontenta delle spiegazioni ufficiali. Scully era la nostra parte razionale, quella che cerca sempre una spiegazione scientifica, anche quando tutti gli indizi puntano verso l’inspiegabile. Insieme, rappresentavano il conflitto eterno tra fede e ragione che vive dentro ognuno di noi.

“X-Files” trasformò gli alieni da invasori a manipolatori occulti, presentando una cospirazione che andava avanti da decenni e che coinvolgeva i più alti livelli del governo. Non era più questione di capire se gli alieni esistessero, ma di quanto le autorità sapessero e cosa ci stessero nascondendo. La serie arrivò nel momento perfetto: la fine della Guerra Fredda aveva lasciato un vuoto nel panorama delle minacce globali e gli alieni riempirono perfettamente questo spazio.

Il nuovo millennio: riflessioni post-11 settembre e cinema digitale

L’11 settembre 2001 ha rappresentato uno spartiacque non solo nella storia contemporanea, ma anche nell’immaginario cinematografico mondiale. Gli attentati alle Torri Gemelle hanno ridefinito il concetto di vulnerabilità occidentale, trasformando paure ancestrali in minacce tangibili e immediate. Parallelamente, l’avvento del cinema digitale ha rivoluzionato le possibilità espressive del medium, rendendo accessibili effetti speciali prima impensabili. In questo contesto di trasformazione, la filmografia sugli alieni ha assunto nuove dimensioni narrative e simboliche, diventando un laboratorio privilegiato per esplorare le ansie del nuovo millennio.

L’invasione come metafora del terrore

Prima dell’11 settembre, i film di invasione aliena seguivano spesso schemi consolidati: entità extraterrestri superiori tecnologicamente che minacciavano l’umanità, solitamente sconfitte dall’ingegno umano e dalla superiorità morale occidentale. Pellicole come “Independence Day” (1996) rappresentavano l’ultimo esempio di questo paradigma ottimista, dove la minaccia aliena serviva principalmente a celebrare l’unità e la resilienza dell’umanità.

Il nuovo millennio ha ribaltato questa prospettiva. Films come “Signs” (2002) di M. Night Shyamalan hanno trasformato l’invasione aliena in un’esperienza di terrore domestico e paranoia quotidiana. L’invasore non arriva più con astronavi imponenti e battaglie spettacolari, ma si insinua silenziosamente nel tessuto della vita ordinaria, generando un’ansia pervasiva che rispecchia perfettamente il clima post-11 settembre. La minaccia diventa invisibile, imprevedibile, capace di colpire ovunque e in qualsiasi momento.

La rivoluzione digitale e l’estetica dell’alterità

L’evoluzione tecnologica ha permesso ai registi di dare forma a creature aliene sempre più elaborate e inquietanti. Il cinema digitale ha liberato l’immaginazione dagli limiti pratici, consentendo di visualizzare forme di vita radicalmente diverse da quelle terrestri. “District 9” (2009) di Neill Blomkamp rappresenta un esempio paradigmatico di questa tendenza: gli alieni “prawns” non sono più i classici “grigi” dell’immaginario UFO, ma creature insettoidi complesse, dotate di una loro cultura e società.

Questa rivoluzione estetica si accompagna a una maggiore sofisticazione narrativa. Gli alieni non sono più semplici antagonisti, ma specchi deformanti dell’umanità stessa. In “Arrival” (2016) di Denis Villeneuve, i visitatori extraterrestri diventano catalizzatori di una riflessione profonda sulla comunicazione, il tempo e la natura della coscienza. Il film utilizza le possibilità offerte dal digitale non per creare spettacolo fine a se stesso, ma per dare forma visiva a concetti filosofici complessi.

La xenofobia nell’era della globalizzazione

Il cinema alieno post-millennio riflette anche le tensioni legate ai processi di globalizzazione e alle ondate migratorie. “District 9” trasforma esplicitamente l’invasione aliena in una metafora dell’apartheid e del razzismo contemporaneo. Gli extraterrestri diventano rifugiati segregati in campi di concentramento, vittime di pregiudizi e violenze sistematiche. Il film capovolge la tradizionale dinamica invasore-invaso, rivelando l’umanità come il vero mostro della storia.

Questa tendenza si manifesta anche in opere come “Attack the Block” (2011), dove giovani di origine immigrata difendono il loro quartiere da creature aliene, ribaltando stereotipi sia sul cinema di genere che sulla rappresentazione delle periferie urbane multietniche. L’alieno diventa pretesto per esplorare dinamiche sociali reali, trasformando il genere fantascientifico in uno strumento di critica sociale.

Tra paranoia e nostalgia: il revival dell’horror cosmico

Gli anni 2010 hanno visto un ritorno dell’horror cosmico lovecraftiano, con film come “The Thing” (2011), “Annihilation” (2018) e “Color Out of Space” (2019). Queste opere utilizzano le tecnologie digitali per dare forma a entità aliene incomprensibili e terrificanti, che rappresentano minacce esistenziali più che fisiche. L’alieno diventa simbolo dell’inconoscibile, del caos che può distruggere non solo la vita umana ma la stessa comprensione della realtità.

Parallelamente, si assiste a un revival nostalgico degli anni ’80, con opere comme “Super 8” (2011) e “Stranger Things” (serie TV, 2016-presente) che reinterpretano i classici dell’invasione aliena attraverso filtri contemporanei.

Questi prodotti utilizzano l’estetica digitale per ricreare atmosfere analogiche, generando una nostalgia per un’epoca in cui le minacce sembravano più semplici e definite.

Nuove frontiere: streaming e democriatizzazione

L’avvento delle piattaforme streaming ha ulteriormente trasformato il panorama del cinema alieno. Serie come “The OA” (2016-2019) o “Russian Doll” (2019-2022) hanno potuto esplorare tematiche extraterrestri con maggiore libertà narrativa, svincolate dai tempi e dai budget del cinema tradizionale. Il formato seriale permette sviluppi più complessi e sfumati, trasformando l’incontro con l’alieno in un’esperienza di crescita personale e trasformazione interiore.

L’alieno come specchio dell’umanità

La filmografia sugli alieni del nuovo millennio rivela come il genere sia diventato uno strumento privilegiato per elaborare i traumi e le trasformazioni dell’epoca contemporanea. Dall’11 settembre alla pandemia, dalle crisi migratorie ai cambiamenti climatici, ogni grande evento storico trova riflesso nelle narrazioni extraterrestri. Il cinema digitale ha fornito gli strumenti tecnici per dare forma a queste ansie, mentre la democratizzazione dei mezzi di produzione ha moltiplicato le voci e le prospettive.

L’alieno contemporaneo non è più il nemico da sconfiggere ma lo specchio in cui l’umanità osserva le proprie contraddizioni e paure.